本日のスバル弄りは2時間30分ほどでした。

近い将来に触ることになるであろうピストン周りの部品を再確認しておきます。

たしか掃除をしただけで特にどうこうという手を入れずに数年放置プレーです。

洗油で清掃しただけだったので、シリンダーヘッドのアルミ腐食がそのままです。

シリンダーは内部のサビ防止目的で2サイクルオイルを染ませたウエスを突っ込んでラップ巻き保管していたんでした。

この、シリンンダーヘッドとシリンダーのアルミ錆腐食研磨に6時間の作業見積もりです。その上に耐熱塗装お色直しを施すのにマスキングやらを入れて2時間って感じ。つまり8時間コースと考えます。

私の車体についていたピストンです。もちろん1番と2番ね。うち1番はアポーンしています。

悲しいアポーンピストン記事を読んだ方から1番ピストンを分けてもらってます。

そのピストンとアポーンピストーンとの比較写真。

そして、そのまま再利用しなければならない2番ピストンです。

スカート部分にキズがえげつないのですが、このキズってどうするの?下手に削るとバランスがダメダメでしょ。

無知な私の脳みそはこのキズキズのまま手を加えずにいってしまえ。と唱えるのですがそれでいいのでしょうか?

エンジン分解修理に詳しい方、スカートキズキズピストンをどうするべきか教えてください。

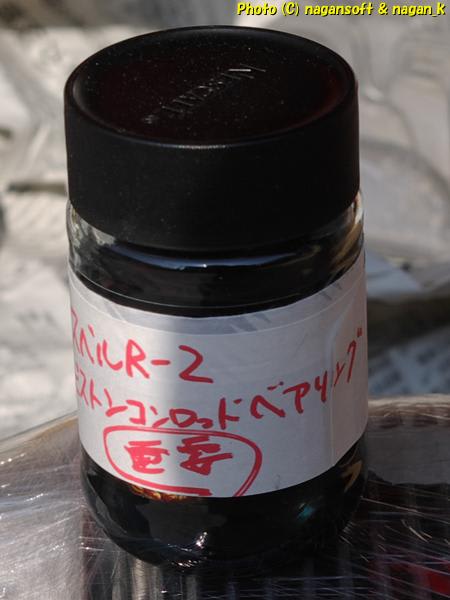

コービー瓶が出てきたのでなんだろ?って思ったら、数年前の私はコンロッドベアリング(ニードルベアリング)を2サイクルオイルにドブ浸け保管していました。

オイルに浸かっているのでサビ発生の心配無しって感じでした。

ピストン周りの状態を確認してそれの作業見積もりを想定したので、本日のメイン作業へ進みます。

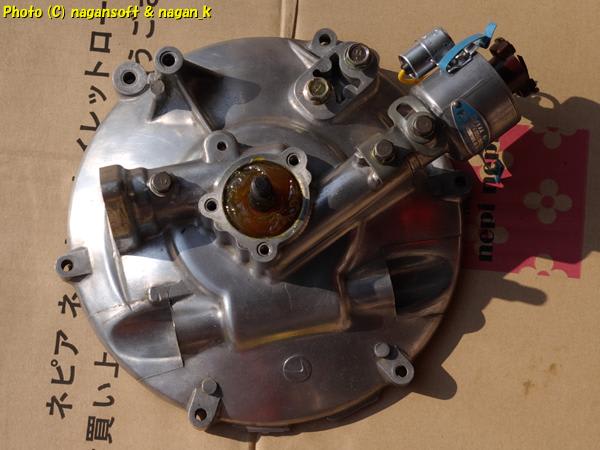

放置プレーだったクラッチハウジング右カバー組み立てです。この組立は3日目ということになります。

ジェネレータードライブギヤを、私の車体についていたやつと、ヤフオク産部品取り品とどちらがいいかを再度しつこく確認です。長さに違いがあったりしないかのしつこい比較チェックもしておきます。

クラッチハウジング右カバーに、ジェネレータードライブギヤ、オイルポンプドライブシャフト、デストリビュータシャフトを組み込んで回転動作の確認をします。

PO-C3さんのブログにて、ジェネレータードライブギヤの組み込み方向でギヤ摩耗当りが変わるため、デスビのバックラッシュの増減組み合わせがあるとの情報があり。

知ってしまったものはしかたない。できることはしておこう。とギヤを入れ替えて仮組して確認するのですが….

計測する分度器とかありませんし、目印をつけようにも、私は不感症らしく遊びとテンションのかかる力加減の違いがわからない。寒空でしもやけになっている指でつまんでクリクリってしたところで判断不能でした。

まあー、わからないものは仕方がありません。どのみちそんなに大差ないさ。50%の確率で当りなのさ。とギヤを組み込みました。

ドライブギヤ室にはどのぐらいグリスを入れたらいいのでしょう。こういう情報が私にはないのです。もちろんノウハウなんてありません。

空気よりはグリスに溺れている方が機械駆動箇所としてはいいだろうと考えて、グリスで満たす努力をしてみます。

ドライブギヤ室のカバーを開けた状態でギヤをグイグイ回すと、オイルポンプドリブンギヤ、デスビドライブギヤといったところへグリスがなじんで吸い込まれていきます。

ドライブギヤ室のグリスが減ったたら追加してまたギヤを回す。

これをグリスが減らなくなるまで繰り返し、最後はちょっと盛って終了としました。

このまま蓋をしたらガスケットがグリスまみれになるのでダメですよ。

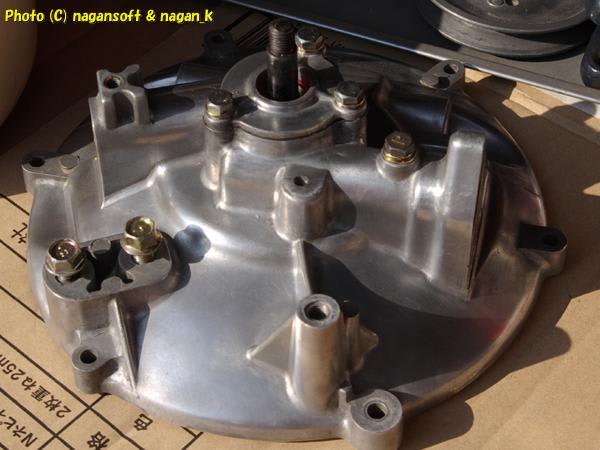

ここからまだ小細工です。

デスビを引き抜きます。

ここでデスビシャフト先端のドリブンギヤに付着したグリスの確認です。

綺麗にまんべんなくグリスが回り込んでいるのを確認です。つまりドライブギヤ室にグリスが満たされていればグリス潤滑がスムーズなものと解釈します。(実際は高速回転するでしょうから温度が上がってグリスがもっと緩くなるものと思います)

デスビを抜いた状態でギヤをグリグリと回します。

もちろんデスビドリブンギヤが無くなったのでデスビ差込穴へグリスが逃げていきます。

ドライブギヤ室の蓋がベアリング組み込まれているのでそこそこ厚みがあるのです。

この厚み分ぐらいグリスが下がるまでギヤを回しました。

もちろん下がった分のグリスはデスビドリブンギヤの空間へ流入しております。

ガスケットを用意しまして….

よーく脱脂して、液体ガスケットを塗りこんで、ドライブギヤ室の蓋を締めこみました。

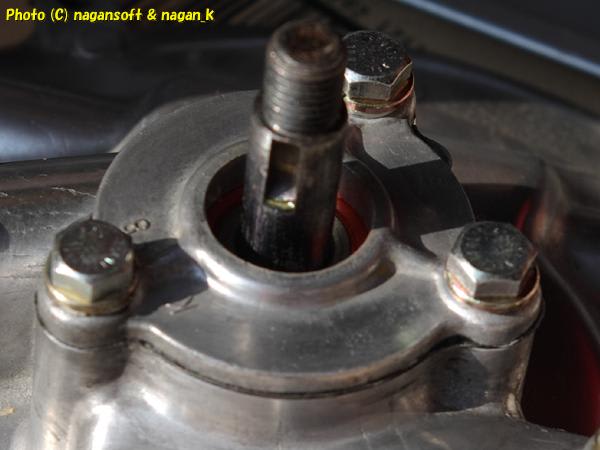

後で自分が確認するように拡大写真です。きっと、キー差込位置つまりシャフトの位置確認で後々再確認するような気がしています。

そのぐらい私はスバルのこういう組立は本当にこんなのでいいのかな?と試行錯誤なんですよ。

さて、液体ガスケットの完全硬化してからシャフトにキーを打ち込みたいので、クラッチハウジング右カバーに関してはここまでです。

この状態にてドライブ室にはかなりのグリスが入り、デスビドリブンギヤの空間にグリスがあふれているはずです。

このままデスビを抜き差ししてグリスを中に押し込めてそのままデスビを固定すればドライブ室がグリスで満杯になるのでは?と考えているのです。

もちろんグリスがパンパンに入っているのでデスビシャフトを差し込んだらグリスが溢れてくるであろうと考えてます。

次のモヤモヤ案件を確認することにします。

燃料タンクを取り付けた時に、えらい車体にぴったりとタンクが寄り添うなー。おいおいワイヤーが通る隙間があるのかよ。と不安がよぎったのです。

そのまま忘れていたのですが、正月休みになにげに思い出して塗装が終わったら確認することとメモに書き留めていたのです。

私の車体はジムニーのボンネットオープナーを、エンジンフードオープナーとして流用するつもりで作業してきました。

どんな作業をしてきたんやと言う方は次のブログを見てください。

2016年7月2日、R-2君、エンジンフードオープナー流用加工-1日目

2016年7月3日、R-2君、エンジンフードオープナー流用加工-2日目-オープナーつまみ取り付け

2016年7月4日、R-2君、エンジンフードオープナー流用加工-3日目-フードキャッチのサビ取り

2016年7月7日、R-2君、エンジンフードオープナー流用加工-4日目-フードキャッチ修正

2016年7月14日、R-2君、エンジンフードオープナー流用加工-5日目-いろいろ確認

2016年7月15日、R-2君、エンジンフードオープナー流用加工-6日目-ワイヤーのアウター補強

と、なんやかんやと作業しているのでもう引き返せないのです。

でこいつを取りつける部分ですが、すぐ向こうに燃料タンクが大接近しております。

隙間を計測したら22mmしかありません。

22mmの空間にオープナーのワイヤーを通さなければいけません。

それだけあれば余裕やろ?何を心配しとるねん?と突っ込まれそうですが….

オープナーの取付部分根本が直線飛び出しなんです。

計測したら少なくとも35mmほど空間が必要って…

はい、そのままでは取付できません。

まさかガソリンタンクを叩いて凹ますわけにはいきませんので、オープナー取付位置を空中に浮かすことになります。

具体的には下駄を履かせて室内側へ飛び出させるのが適確な対策案と考えます。

もちろんワイヤーの長さがどうなん?というのもありますが、まあーそのぐらいならコーナー取り回しのところで融通利かせてなんとかするつもりです。

さて下駄をどうするか?下駄高さはゆとりを取って25mmかなーと考えます。それで足りないときは鉄板を挟むとかで数mm追加対策でいけるでしょ。

25mmってけっこうあるよなー。そういうブラケットを一から製作する?それともなにか箱のようなもので….

と、ガラクタ棚を見たらアルミのヒートシンクが…

これを切って組み合わせてとか….

どうしようかなー。めんどうだけど正解案はブラケット製作だろうなー。ブツブツブツ…

以上、本日のスバル弄りでした。

コメント

ピストンのキズ

久しぶりのR-2お疲れ様でした。

ピストンのキズは当たりの強いところなので#800ぐらいのペーパーでクロスハッチを付ける要領で削って大丈夫ですよ。

無理にキズを全部消そうとせずに当たりを見ながら何回かバラしては削るのがベストです。削っても1/100g単位程度しか変わらないでしょうし、レーシングエンジン組んでるんじゃないんやからバランスなんて気にしなくていいですよ。てか、今の状態でもそれ以上の差はあると思います。2サイクルエンジンはポートが有るのでシリンダー側面に温度差があり、ピストンの熱膨張に影響してしまうので排気ポート側の当たりが強くなるのはしょうがないです。

具体的な手順、そして根拠の情報ありがとう

丁寧なコメントありがとうございます。

”当たりの強いところ”というのがわかっていないのですが、#800サンドペーパーでクロスハッチ研磨の手法については具体的でわかりやすいです。

”当たりを見ながら何回かバラしては削る”???

えーと。ピストンを磨いたのちに、ピストンリングをはめてシリンダーに突っ込む、シリンダー内を上から下から指てつついてピストンを移動させて、どこがあたっているのん?って目視確認で接しているところをよーく見極めてまた削るってことかしらん?

なんか違うような….

あ~っ。きっと基礎中の基礎みたいなことをPO-C3さんは教えてくれているような気がするのだけど、無知すぎる私にはなんかピンと来てない。

私がわかったのはクロスハッチ研磨まで。

うーんうーん。

ともかく、PO-C3さんからヒントになりそうな情報をもらったので時間が取れたときにネットで調査してみます。

貴重な情報ありがとうです。

ピストンの傷2

一度に削りすぎるとピストン側面でシリンダー壁面をたたくスラップ音(パチパチ音)の原因になる為、少しづつ削る必要があります。ピストン手入れ後、しばらくその状態で走行してみて、再度分解してあたりを確認してください。

エンジン組み立てて走行して、その後に分解して再調整ってことね

すごいアドバイスありがとうございます。

ピストンを研磨してから、エンジン組み立てて実走行したのちに、再分解の上で調整ってことだったんですね。

そうかー、組み立てたと走行できるようになったバンザーイって思ったら、また腰上の分解調整が待っているのか―。

いやー、そんなドキドキの作業をまたすることになるのー。

って、ヘタレ思考の私は唱えております。

まあー、実走行、つまり路上復帰はまだまだ先になると思うので、その再調整はかなり先の話ですな。

ともかくピストンのキズは軽く研磨する作業をすることにします。

そうそう。PO-C3さんのアドバイスをきっかけに、ネットでいろいろと調べてみました。

そうしたら、ピストンのスカートがシリンダ側面へ当るのは当たり前のようなことがあちこちに書かれていた。

ピストンリングの張力が弱ってきたらスラップ音が出てシリンダ側面を叩いているとか。

なので当っても欠けないようにピストンのエッジを削っておくとか….

あーっ、そんなクリアランスでいいの?と正直驚いた次第です。

あれだけ高速運動するのだから、厳密に設計して組み立てられているものと思い込んでました。

まあー、無知な私なので、またトンチンカンなことを言い出すと思いますが、その時はお叱りのコメントを書いてくれると嬉しいです。