2025年6月に作業した内容です。

事務所の電話配線をごにょごにょしていて、換気扇が汚れていることに目が付き….

ついで仕事で換気扇の掃除をしてやれ。となったことからいろいろと不幸が始まりました。

作業日は6月12日です。

前日の電話増設ベル設置をきっかけに換気扇を掃除する気になった。

換気扇掃除するぞ。特に難しいことはないはず。

と、サクサクと換気扇の羽とカバーを取り外しました。特に苦も無く取り外し完了。

外で水洗いです。歯ブラシを使ってシコシコとお掃除でした。

うん?なんか変だぞ….

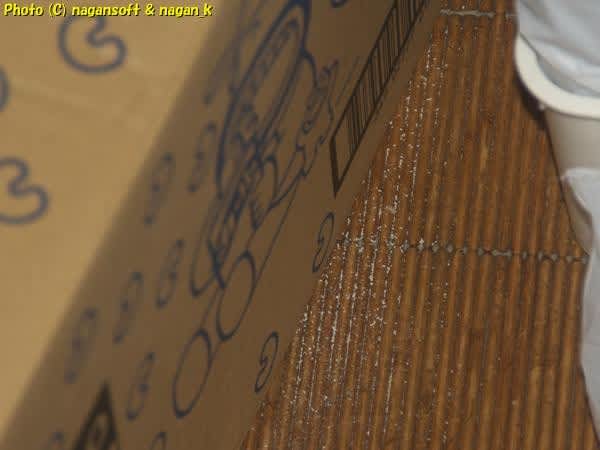

水洗いしている傍から樹脂パーツがボロボロと崩れていく…

これって加水分解が始まっているってことなのでは?

と思いつつも、「まあーねー。古いからねー。こういうこともあるよね」とあまり意識せずです。だから、この日の写真撮影もコレだけです。

写真にはありませんが、羽には塗って剥がせる換気扇パックというのかな?を施工していたのですが、剥がせる気配が無く密着しています。

もうええねん。と羽パックを剥がすのをあきらめました。

換気扇のシャッター部分は手の届く範囲は歯ブラシをつっこんでお掃除です。

シャッター開閉はいいのだけど戻りは悪かったと記憶しているので、可動部分も掃除とグリスアップしておきました。

シャッター部の掃除が済んだころには、炎天下に干したカバーと羽は乾きました。さすがの猛暑です。(加水分解始まっているだろうものを炎天下にさらしたのは…..。これが失敗だったのかも)

カバーと羽を元通り組み込んでスイッチオン。

もちろん換気扇回りました。スイッチオンオフしてシャッター開閉がスムーズなのを確認してOKです。当たり前の動作なんですが電源オフしてシャッターが「パタン」と閉じる音がするのよね。

そして気づくのです。

動作音が大きくなったぞ。掃除したら静かになるのが定番と違うのか?

ファンの風切り音ではありません。なんだろう微妙なブーンという振動音的な….

この日はこれ以上時間が取れないのでこれで換気扇掃除完了としました。

翌日です。

作業日は6月13日の午前中です。

後輩が事務所で作業していて「白いフケのようなものが時々落ちてくるんだよ。一昨日の事務所掃除をいいかげん仕事しているやろ」と不平をいう。

そんな不平よりも換気扇のブゥイーンという微妙な振動音が気になる私。

後輩の耳には私が指摘しているブゥイーン振動音は感じないらしい。

ともかく、私の耳では異音を感じるし、そもそも掃除前より動作音が大きくなっているのが気に入らない。

まずは現状を観察。

羽が汚れているように見えるのは換気扇パックが剥がれないで残っているから。

換気扇パック施工した時点で羽も加水分解が始まりつつあったんちゃう?

そんなのにパックしたもんだから、えげつなく綺麗に食いついて一体化しているものと思われる。

カバー部分をコンコンと叩いてみると、パラパラと白い粉が落ちていく。って….

カバーを外して羽がついているだけにする。それで換気扇始動。

私が感じていた異音はなくなった。かわりに風切り音が大きくなった。

またカバーを取り付けて、カバーを手で押さえて換気扇を始動する。目の前で換気扇回っているよ、危険行為だね。

カバーから手を離したり触ったり押してみたりとしてみたら….

私が気にしていた異音はカバー自体が振動して音を出しているものとわかった。つまりカバーが換気扇の振動でプルプルと微振動して異音発生しているということ。

これって、樹脂が加水分解して強度がなくなっているということなのでは?

と、ここまで検証したところで、カバーと羽を取り外す。

カバーは置いといて、羽に不具合がないかをいろいろと目視確認する。羽は換気扇パックのおかげてしっかり強度あるもよう。(換気扇パックしたから加水分解の進行を遅らせているのでは?または実質密着塗装補強になっているとか?)

では問題のカバーを確認というときに….

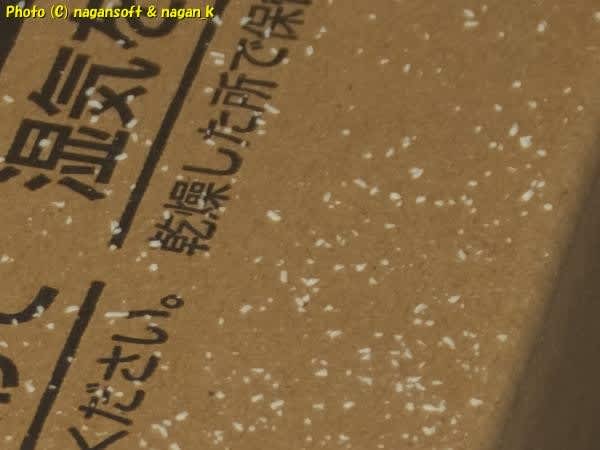

カバーをとりあえず置いた段ボール箱周辺にフケが….

あん?とカバーをどけると…

これって、樹脂素材の崩壊破片だわ。

海洋汚染云々のマイクロプラスチックって、こんな感じなのか?

そりゃーっ。アジ(激貧家庭での美味しい小魚代表はアジなのよ)はパクパク食いそうだわ。

白いフケをまき散らさないように段ボール箱に入れて外に出してみる。

くそ暑い猛暑の炎天下の下で作業することになるな。これは今晩から数日は私の体調不良確定するってことか?

カバー表側の樹脂肌は指の腹でこすったらこんなことに…

ポロポロと表皮が剥がれるよ。まるで類乾癬のオイラの皮膚が絶不調の時だったみたいだ。オイラも手のひらで脚をこすったらボロボロ皮膚が剥がれ落ちていたものな。

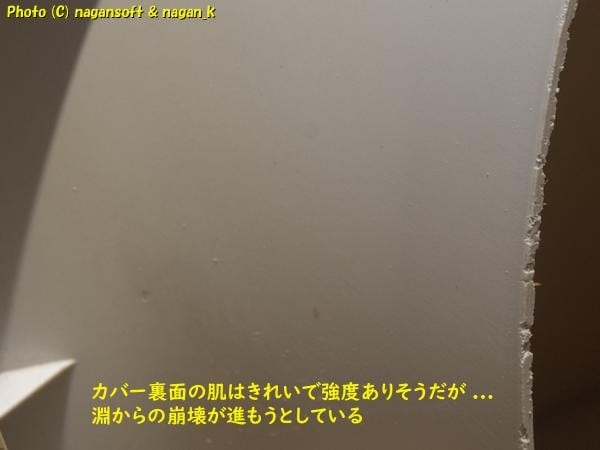

カバー裏面については紫外線が当たらないからだろう。樹脂の質感はしっかりしており、指の腹でこするはもちろんツメを立てて掻いても剥がれ落ちることはない。

しかしながら表面との境目というか縁部分は加水分解崩壊が始まっている。

さてさて、この樹脂素材は何なのさ?

PPとあり。ポリプロピレンだな。

PPって薬品攻撃耐性は強くて紫外線に弱かった記憶があるんだけど。

車のバンパーがPPで塗装しなかったらすぐに白ちゃけて云々….。とかなんとか…

ネットでぐぐると私のいいかげんな記憶はそんなに間違っていないみたい。

屋内用設置換気扇だからPP素材採用ってことなんでしょう。

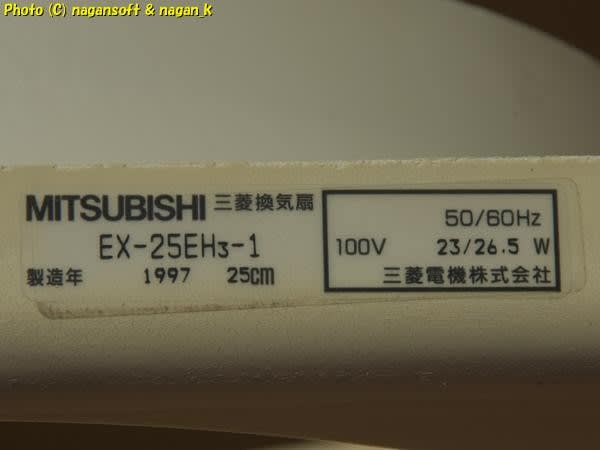

まさか崩壊するまで使われるってことは、製品寿命的に想定されていないとかなのかな?とか思いつつ、こやつの製造年はいつなのよ。

1997年製造ってか。28年しか経ってないじゃん。って考える私はバカ者なんでしょうね。

で、この換気扇をどうするか考えるのです。

買い替えが妥当だよね。

幾らするのさ?とネットで調べる。

うーん。

安いやつは4000円ぐらいからあるのね。松下、三菱ってのは12000円以上するのね。(この値段調査は間違っていることを後日知ります。私はヒモスイッチ付きの安いやつを調べていたのでした)

この価格差は絶対になにか意味があるはず。多分、設計的なものは素材種類とかで根本的な違いがあるのだろう。松下、三菱って設備機械部門が安いのをラインナップしていないことに意味があるはず…。と余計なことを妄想する私なんです。

ともかく激貧はおいそれとその金額を吐き出せない。

買い替えしたら特に苦はないはずなんだけど…。激貧は生活費優先なので仕事環境で必要な設備投資はしたくない。(この発想は卵か先かニワトリが先かみたいな…)

羽は換気扇パックで大丈夫だった。車のバンパーや内装といったPP樹脂製品も塗装をすることで耐久性と強度を出している。

そうなるとさー。激貧は設備投資ではなく、私の人件費投資に走ることになる。

・

・

・

シコシコと磨くのだー

・

・

・

・

サンドペーパーを握りしめてシコシコするのだー。

こやつはスバルの錆肌削るより楽ちんだぞー。

(写真は研磨途中です。このぐらい表皮を剥いだらしっかりした樹脂肌出現したよという写真です。段差部分で削る厚みがわかるでしょ)

とかなんとかで、指の腹で擦ったら崩壊する層は削り落としました。

作業していたところはこんなことに….

荒い番手のサンドペーパーで削った肌はザラザラの固い肌になっています。

ザラザラ肌をツメでひっかきたくっても崩壊しないので樹脂強度のあるところを露出できたものとする。

完成度をつるつる肌にするつもりはなく、加水分解ストップと、ちよっとでも強度が出るなにかをすればいいだろうと考えるので、ザラザラ肌のままで研磨作業終了。

さてさて、午後からはガレージへ出向いて次の手に進みます。

と、今回はここまで書いて一旦投稿します。

コメント