本日はスバル弄りを頑張りました。7時間作業しましたよ。

リヤガラスはめ合い部の上部分を研磨します。

あちこちに点サビが見えているのですが、研磨して地肌を出さないとサビの状況が把握できません。

いつもの水研ぎサンドペーパーで研いでいくのですが、車体裏ではないので作業がしやすくサクサクと研いでいけます。

90分ほど研いで鉄肌が確認できる状態になりました。

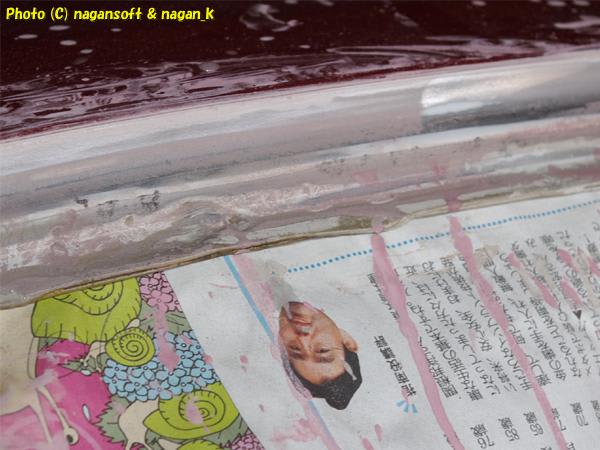

いきなりですが汚い写真です。あえて研ぎ汁一杯の写真です。

何故に汚い状態の写真を、なのですが….

研ぎ汁は塗装の色がついてます。つまり、色水が垂れているのです。

せっかく色水が垂れているのですよ。

これはドリップラインがどうなっているかの確認になるじゃないですか。

後で私が水吐けがどうなのかと調べたりするときようの記録なんですよ。

上側ですが、サビが出ていた箇所。つまり、スポット溶接で歪んでいたところがしっかりとドリップラインになっています。

現実はこのラインのところから天井内貼りへ水が浸入していたのですが….

ちなみにスポットが割とマシな部分は下にドリップが垂れずに横へ広がっているんですよ。

スポット溶接の歪みが諸悪の根源なのは間違いありません。

縦のドリップラインです。

写真は右側ですが、左側もほとんど同じ水路でしたので写真は省略。

きちんとトリップラインの折れ曲げ部を伝っています。

そして、嵌め合い部から社外へ吐きだされるところです。つまり、水平位置での喫水線のポイントとなります。

が、しかし、この上にウェザーストリップのゴムが被さって通せんぼするんですよね。

逆にいうと、このラインのところをちょっとへこましてストリップゴムの下を水がくぐるようにしたら、ウェザーストリップ内の水が外へでやすくなるというこなんですよね。

反対側の部分も、ほぼ同じラインで水が吐きだされます。

ここで注目してほしいのは、ドリップラインに開けられている水抜き穴です。

上にストリップゴムが被さって水を通せんぼしたときに水が向かうであろう位置にきちんと穴が開いているのです。このあたりの机上の設計はしっかりしているなーと、ちょっと関心です。

が、しかしです。

私のスバルは工業生産品のハズレ品がここで発揮するのです。

左の水抜き穴は有効です。

裏の鉄板が接近して穴内水路が狭くなっているのですが水を受け止めています。

右側はダメです。

穴の開け位置というか組立品質で穴が少し上へずれています。それに起因して裏の鉄板との隙間が狭くなってます。

そして、水吐けが悪く受け止めきれずにオーバーしています。

穴を開ける位置としての設計はいいのだと思いますが、組立品質が悪いんですよ。

だから、私のスバルは外れ品なんですよ。

この水抜き穴がきちんとした位置に来ていたら水抜きはバッチリいけると思います。

ということは、私が水抜き穴を対策修理しないといけないということ。面倒だねー。

そもそも水抜き穴が裏の鉄板と接しているからいけないのよ。そんなところに水が入ったら水の浸透圧で鉄板合わせの隙間にしみこんでいくでしょ。

だから、このスポット溶接で貼り付けている鉄板内部が腐るんとちゃうの?

いやいや、水抜き穴がきちんとした位置だったら裏の鉄板がどうこうって関係ないはずだよね。

ふーん。ハズレ品だから、こんなに腐っているんだよね。

と、愚痴をいっぱいいいたくなるのですが、こいつに今まで乗ってきたのだから仕方がありません。

ここまでドリップラインの調査をした上で、研ぎ汁の掃除をします。

次はサビの確認ですよ。

左上コーナー部分は角のサビコロニー以外にもサビ箇所が多数出現です。

スポット溶接の巨大おできです。おできの横には巨大クレーターまで出現です。

塗装上では点錆だったのに塗装を研いだらこんなに出てきたという部位です。

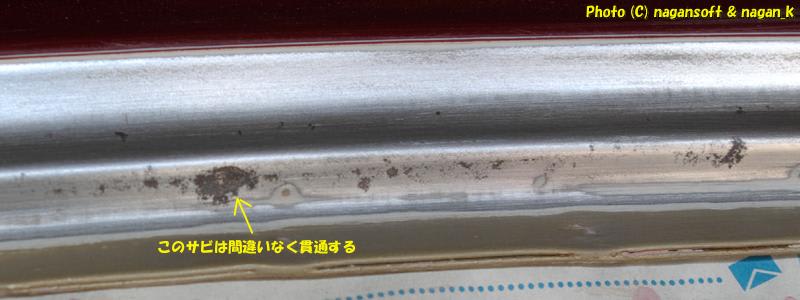

1か所酷いサビがあるのですが、そこは間違いなくサビ穴貫通すると思います。

右上コーナーはサビは大したことないのですが、スポット溶接ひずみが凄いのです。

この溶接ひずみが起因してドリップラインのフチに錆びができているのです。

つまり、このスポット溶接ひずみも対策して少しでも水が流れやすいようにしないといけません。

と、ここで思案します。

錆びを削るともちろん削った分だけ凹みます。

水が通る箇所に水が溜まるような凹みは作らないほうがいいにきまってます。

ついては、削った分を補填しないといけないのです。

この程度ならいつもの私ならパテになるのですが、この部分って….

ウェザーストリップゴムが叩くでしょ。それに車体の歪みを逃がす部位のはずで、ある程度鉄板が動くと思うのよね。

そして、ウェザーストリップが被さるとその中はどうなのか後で点検できなくなるんですよ。

そんなとこにパテを用いたくないなー。

でもなー、こんな斜面にハンダするの?それめっちゃ難しいよ。と、自問自答します。

不安要素を感じるパテよりも接着がしっかりしているハンダにした方が後々のことを考えるといいだろう。ということで面倒で大変なコースを選択します。

ということで、ハンダ鏝等、久しぶりのハンダ鈑金の道具を持ち出します。

久しぶりのハンダ鈑金なので感覚を取り戻すべく、スポット溶接巨大おできを攻略することにします。

いきなり大物ですが、チマチマした物より大きいやつのほうが難易度が低いのですよ。

スポット溶接おでき盛り上がり部分をハンドグラインダーで削り取ります。

その横にある大きい凹み部分をリューターできれいに掃除します。

ハンダをじっくりと流し込みまして、余剰ハンダ研磨します。

久しぶりのハンダなので、ちょっと気に入らないなーという感じに仕上がりました。

やり直しする?と思ったのですが、水吐けさえよければいいと考えているのでこれでいくことにします。

だって、私の場合はやり直しするほど、被害が酷くなって補修サイズが大きくなる傾向なので、無駄に完成度を追及するのはさけます。

錆びが一杯出現した部位はサビ研磨したら穴が開きました。

ハング角度の面ですがハンダを流しましたよ。

スポット溶接後の酷いところを研磨してハンダ修正していきます。(これの作業写真は省略ね)

右上コーナー角のスポット溶接ひずみも、ハンドグラインダーで飛び出し研磨とハンダ修正で対応しました。(これの作業写真も省略です)

次は、左上コーナーのサビが多数出現した箇所です。

ここは、作業に失敗する確率が高そうに思ったので記録写真撮影してます。

まずは、錆びをリューターでほじくりたくります。

サビ穴貫通にならなかったのがラッキーです。穴が開かなければハンダを吸い付ける作業の難易度がかなり下がるのです。

この変形斜面にじっくりとハンダをなじませていきます。お手軽なんだけど神経が磨り減る作業ですよ。

余剰ハンダ研磨してこんなのになりました。

もう夕方4時ですよ。スバルのところは陽が差さなくなり暗くなりはじめてます。

サクサクと次の作業をします。

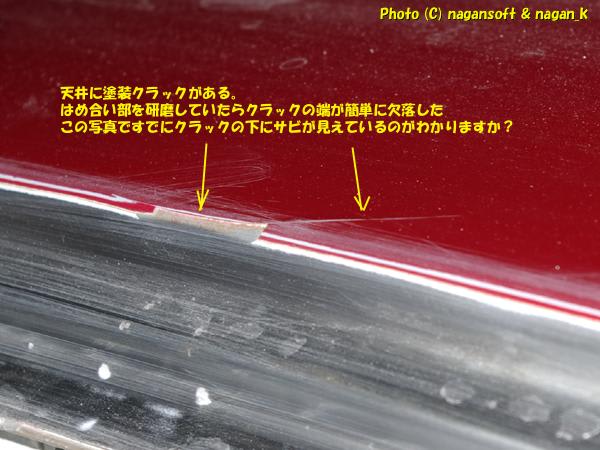

天井のリヤガラス側の角部分から塗装クラックが入っていたのです。今回ガラスはめ合い部を研磨していくとクラックの端がポロっと行きました。

まあー塗装表面にクラックが出るぐらいなので想像していたのですが、ポロッとした箇所に錆びがチロチロと見えてます。

ええーい。ついで作業だー。この部分も研磨してやれー。

クラックの下はサビ発生してました。そいつらを研磨しました。

よし、これでサビ取り終了。

よーく掃除して、もう点錆がないか追及の再確認です。

ライトをいろんな角度で照らしながら銀ピカ部分を舐めるように調べます。

よし。OKでしょ。

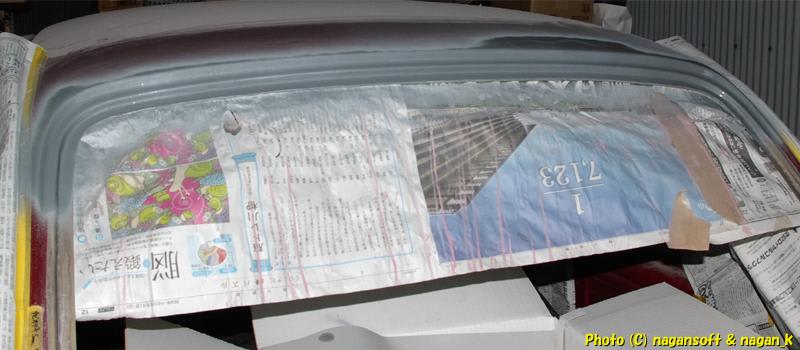

徹底的に脱脂します。ドライヤーで乾かします。

いつものジンクコートを吹き付けました。

斜めから確認してジンクコート吹き肌にゴミやおできがないか再確認します。

特に問題無しと判断します。

なんとか区切りのよいところで作業終了できました。

しかし、ハンダ作業となると時間がかかるのよねー。

「最近BGM-CDのネタが減りましたね」と、私のブログ読者女性の方から指摘がありました。

いやいや、BGM-CDは、私の中ではついでのネタなんだってば。

ブログに余計なことを書く時間のあるときだけ追記しているんですよ。

だって、CDのことを書くだけでも、やっぱり10分ぐらい余計に時間がかかるんですよ。

たかが、そのぐらいの時間なら追記してくれや。と突っ込まれそうですが、その10分と、そのためにCDの撮影をしたりと….結局のところ私が面倒なのよ。

でも、それが面倒ではないと思う時、つまり心にゆとりがあるときはBGM-CDを追記しています。

そんな感じで書いていますので、過度な期待はしないでお付き合いください。

でも、催促のようにも取れる指摘に感じたので、本日はBGM-CDを書くことにします。

*******************************************

本日のブログ書きBGM-CD

失礼ながら指摘された女性の方には興味ないジャンルかと思います。

嫌味でこのCDを出したんじゃないですよ。

本日の私の気持ちがこいつだったんです。そして、こいつを大音量で事務所で流してます。

もちろんキーボードを叩く指はノリノリでサクサクと作文しております。

だからBGM-CDネタも書く気になったのです。

アーティストとタイトルは…

WHITE ZOMBIE / ASTRO-CREEP:2000

世間的なジャンルはヘビメタになります。

しかし、私の中では、オルタナロックテイストのハードロック的な位置づけです。

キラキラテイストメタル系ではないです。煌びやかさはなく、どちらかというと泥臭い系です。

縦ノリで、ズンズン迫ってくる系でボーカルがちょっとダミ声です。

このアルバムにデスメタル調の曲があり、ダウダウという感じでリズムを刻みながらトクトクと歌い上げるのが、なぜかバカな私のオツムをゆすってくれるのです。

「頭元気か―。オレオレ、元気だしてサクサク仕事するんやでー」と、ゾンビに頭をつかまれて洗脳されているのです。そういう感じの位置づけのリズムで、妙にはまり、脳みそが回る音楽なんです。

でも、このアーティストは女性陣にはうけません。というより曲調がつまらないんだそうです。

これが男女の心理的な差なのかもしれません。が、しかし、私はこのリズムとオッサンボイスが好きなんだから仕方ないのです。

って、私が少し変なのかもしれませんけど….

コメント