3日前にスキャナの動作確認をしました。

その時のブログ記事は次のところ

2020年7月11日のブログ記事:スキャナのガラス内側掃除 EPSON GT-F670

その時にテスト用ミニノートパソコンを出しました。

そのパソコンにとりあえず動作確認用にPCオーディオ環境があるんです。って、ドライバとソフトが入っているだけなんですけどね。

ちょうど、そんなパソコンが目の前にあるんですよ。

そして、PCオーディオで試したいグッツを1点買ったまま放置プレーしているんです。そのグッツを動作確認してみることにしました。

仮とはいえ、そうやってPCオーディオで音が出る状態にしちゃったもんだから、この3日間は夜中に1時間ぐらいウダウダとPCオーディオを触ってました。って、どんなんだったっけ?と思い返しただけだったりします。その過程の記録です。

えーと、PCオーディオ環境を組まれてオーディオサーバなんてやっている人から見たら、鼻くそみたいなことをしているかと思います。まあー、ド素人がうにゃうにゃやって悩んでいるってことです。

これを読んで、「よっしゃアドバイスしちゃる」って心優しい方がおられましたら、激貧はお金を投資できないのでお金のかからない範疇にてご指南いただければ、めっちゃ嬉しい限りです。

だって、私の周りにオーディオ趣味の方はおらず、かつ、PCオーディオなんて皆無ですから…

現状にて暫定の環境です。

パソコンOSはWindows7、再生ソフトはfoobar2000

USB-DAC は FX-AUDIO FX-02J+ にてオペアンプ交換済み、こいつの中身は…

- DAC WM8741

- 差動合成部 ADA4898-2

- LPF部 OPA1622

USBケーブルは、謎のやつ。手持ちのケーブルをとっかえひっかえして良い音と感じたやつです。

USB-DACに電源供給目的にて、USBハブを介入しています。

USBハブの型番は、BUFFALO BSH7AE03 です。

そのUSBハブへ電源供給しているACアダプターが SPD-05040U というやつです。

「5V 4A 20W MAX」と記されており、コネクタはセンタープラスです。

まあー、5V 4Aのスイッチング電源ってことでいいんだよね。違うかな?

さてさて….

この暫定機器にて、パソコンからUSBハブへの白色で細いケーブルが長くて気に入らない。

短くて太いケーブル交換したらいいんだろうけど、USB-MINIのコネクタケーブルが手持ちにないので、ここはとりあえずそのうちってことで…

それよりも、そもそもUSBハブを介入しているのがちょっと気に入らないのよ。データリンクケーブルの途中に実質割り込み接続口が開いているってことだし、USB-HUB自体も信号だしているし電気を消費しているだろうし….

そうなると、純粋に電気だけを供給できるようなのがないかというわけです。

自作マニアはUSBケーブル自作ですよね。

私は、そこまで楽しむ時間が取れないし、部材を買う軍資金を割り当てる金銭ゆとりもありませんし….

って、ことでお手軽な作戦にでました。

なんとなんとですよ。NTT-Xストアーの3000円クーポンなんてのをゲットしたんですよ。

その3000円の範疇にて、こんなのを入手しました。

USB接続の外部ストレージが電源不足で動かないときに、電気を供給するというケーブルです。

USBケーブルの5Vラインに、ACアダプタから5V電源を流し込むって….。

まさに私が妄想したアイテムです。

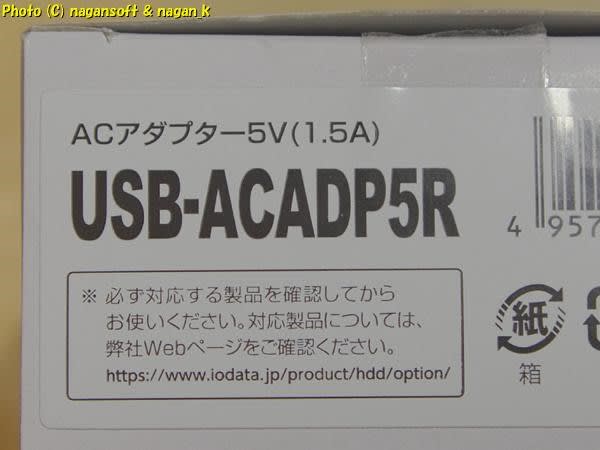

メーカー型番は、I-O DATA USB-ACADP5R です。

えーと、かしこい人は写真で気づいてますね。

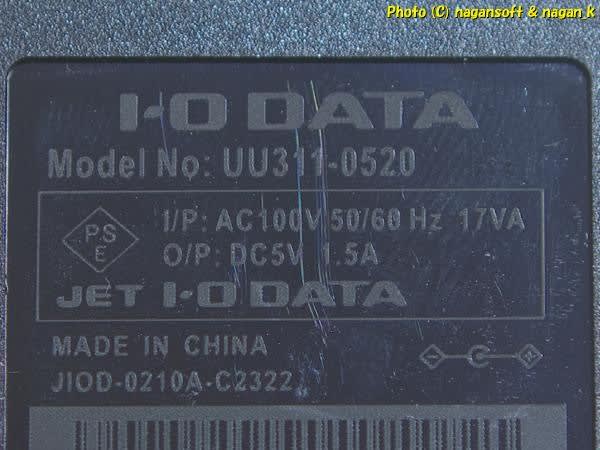

付属のACアダプタが5Vなんですけど、1.5Aなのよね。

まあー、このケーブルを用いて、パソコンとUSB-DACを接続です。もちろん付属ACアダプタから電源供給しますよ。

もちろんですが、USB-DACから音は出力されてます。

でもねでもね….。

あかーん。あきまへーん。

BUFFALOのUSBハブ介入の方が、断然音がいいのです。

これは間違いないかと思いますが、USB-DACが1.5A程度の電源だと低音の音がスカスカのスポンジなんですよ。4A電源のときに出力される音とはどんでも次元で違いすぎます。

ではでは….

USBハブの4A電源を、I-O DATAの電源割り込みUSBケーブルに差し込んだらこうなのよ?と、なるよねー。

はい。ACアダプタの先端端子の大きさが違います。物理的に挿入できません。

くそー、変換アダプターがいるってことです。または線をちょん切って先端端子を繋ぎかえるとか….

今はどちらもしたくないので、この件は保留としました。

はい次はPCオーディオの設定とかのプチ疑問です。

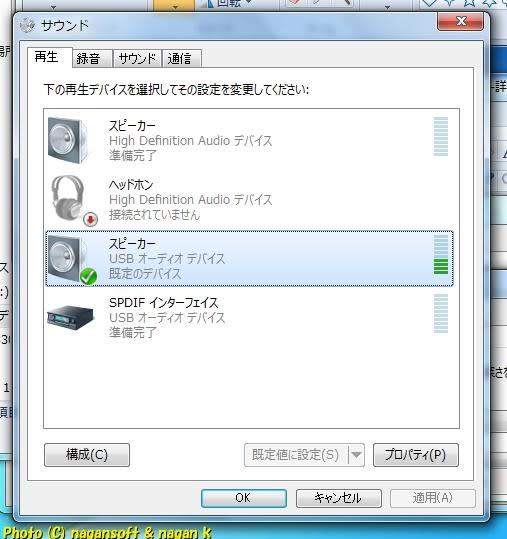

USB-DAC FX-AUDIO FX-02J+ はWindowsが標準で持っているドライバで動作します。

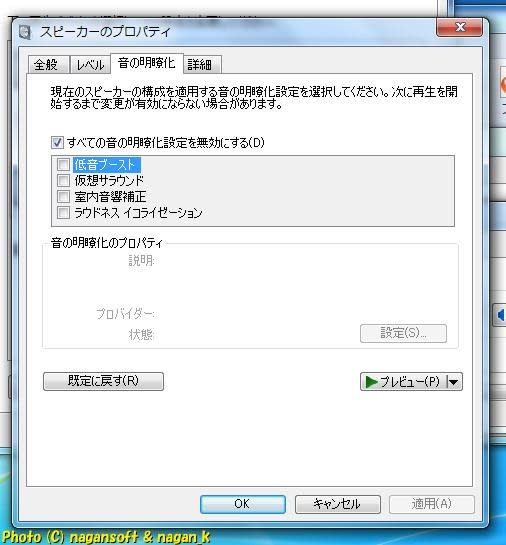

それの設定に関する画面です。現状にてこの状態です。

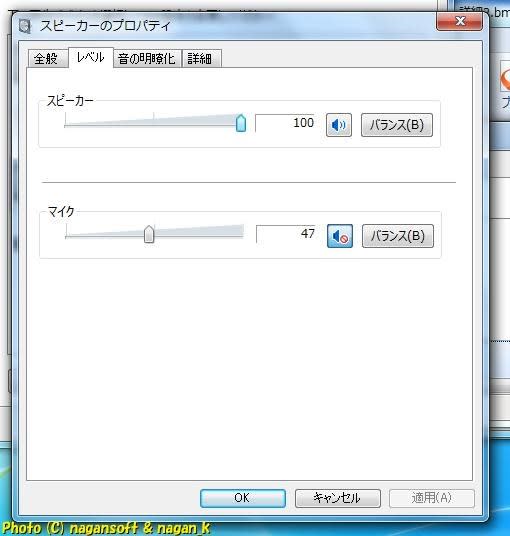

出力レベルは最大にして

音の明瞭化は、変な音つくりするんじゃねーって全部無効にします。

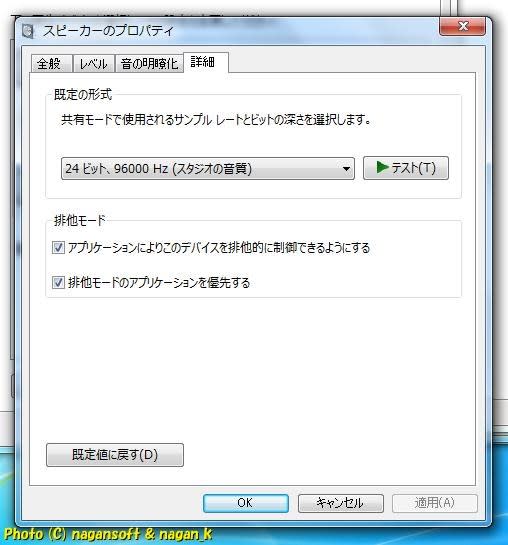

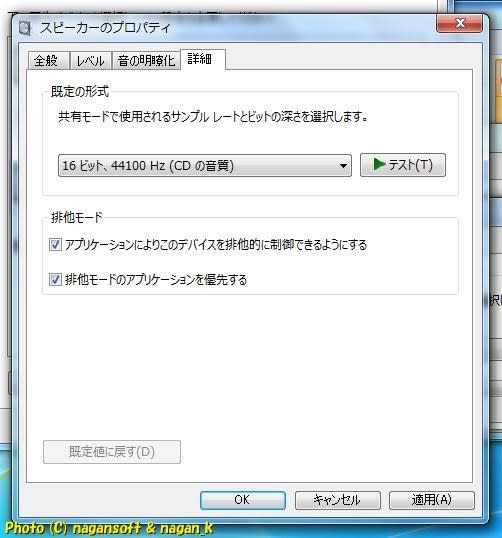

排他モードが使えるようにチェック入れて….

規定の設定を 24ビット、96000Hz で音だし

または、規定の設定を 16ビット、44100Hz で音だし

とで、音出し比べをします。

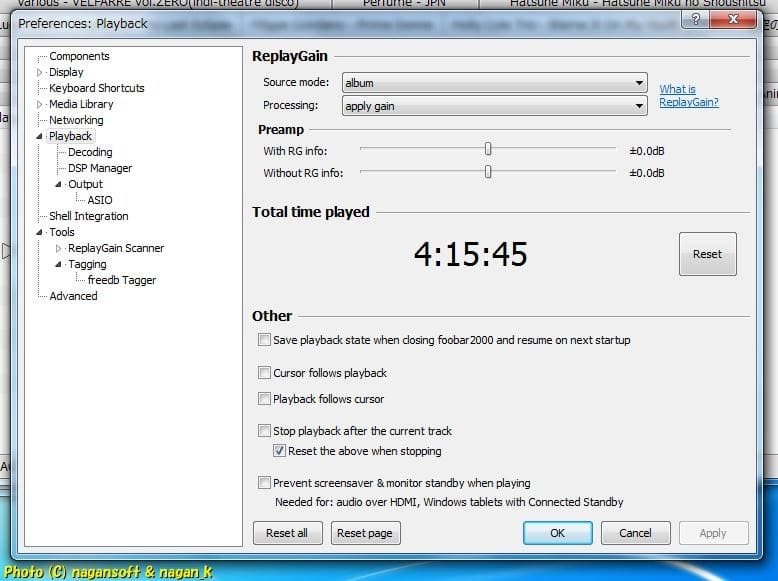

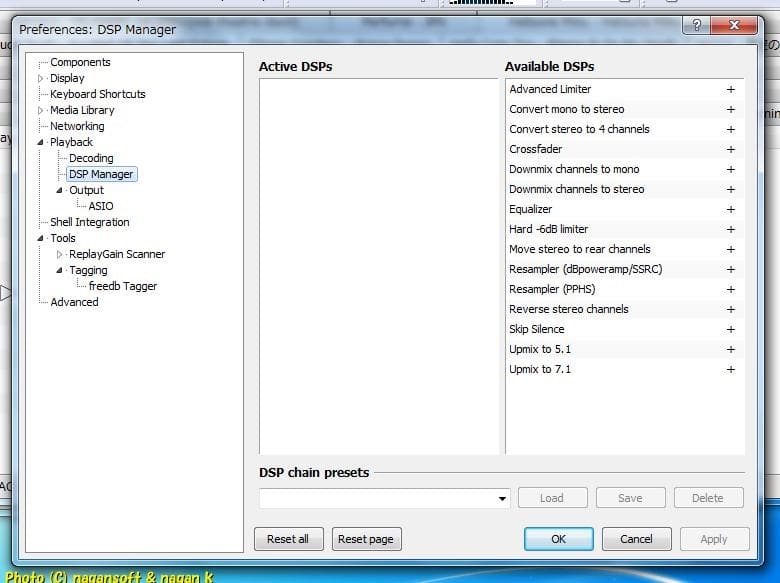

foobar2000の設定は…

Preferences – Playback は特になにも弄らず

Preferences – Playback – DSP Manager も、再生ソフトで音作りはまだしてほしくないので、なにもActiveにはしない

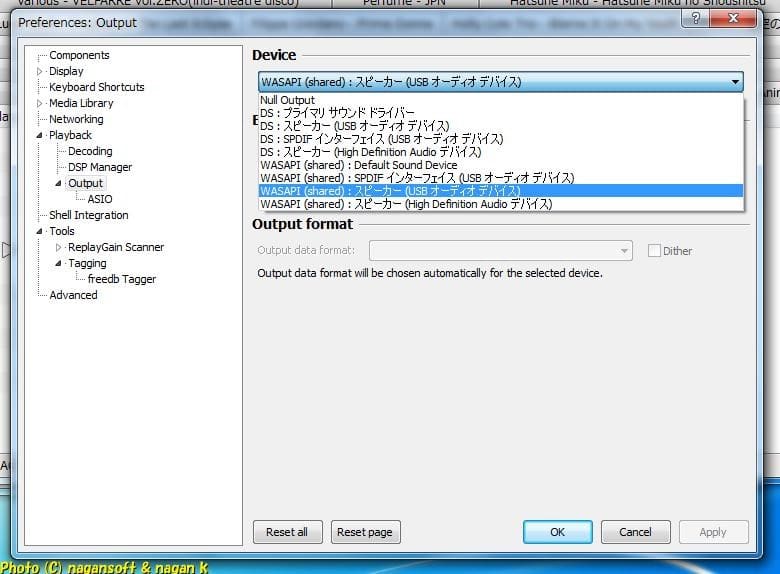

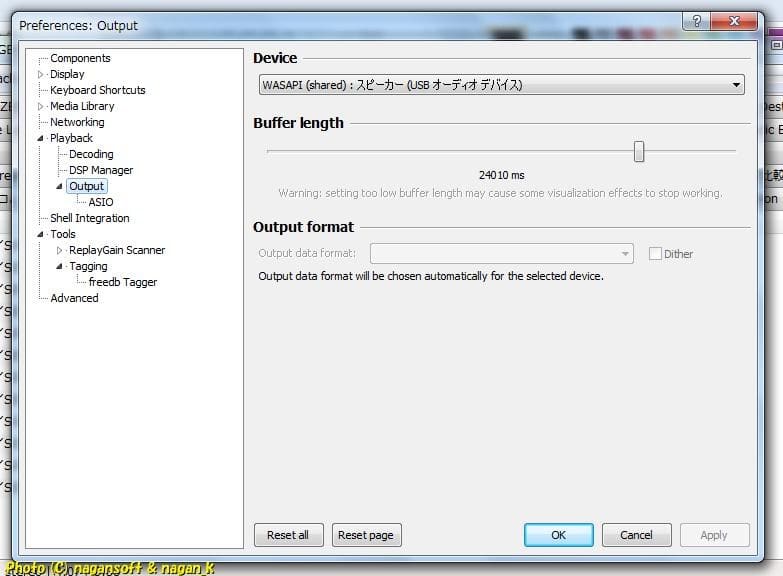

Preferences – Playback – Outpit の Device はこれだけの選択候補があり

もちろん、WASAPI を選択です。

で、ここで気になったのが Output format の欄ですよ。

世間的には、ここに出力データを指定できるらしいのです。

しかし、私の環境においては選択リストボックスは空欄で選択できず

「output data format will be chosen automatically for the selected device」と表示されています。これって「出力データ形式を自動選択します」ってことだよね。

ここまでの設定にて…..

CDをリッピングしてflacデータファイルを作ります。

もちろんデータは16ビット、44.1Kのフォーマットです。

私の環境ではfoobar2000では出力データの指定ができないのです。

出力データを指定できるのはWindwosのサウンドプロパティーからの、規定形式の設定からだけなのよね。

ということで、サウンドプロパティーからの、規定形式を、16ビット44.1K と 24ビット96000 と切り替えて出てくる音の比較です。

16ビット44.1K は、メリハリ輪郭クッキリです。音の立ち上がりも音切れもえげつなく凄いです。音の小さいつぶてが高速連射状態です。まさに音の粒立ちが良くて大好きです。

24ビット96000の音は、明らかに違いますよ。というかまったく違うのです。

まろやかになり空気感をものすごく醸し出すのです。音は細かくなりシャワーのようにやさしく降り注ぐのです。ボーカルの吐息とか抑揚とかがこりゃすごいです。しかし、メタル系ホーカロイド系といった尖がった音の表現が、音の立ち上がりが柔らかくなって台無しに….

まあー、音の良し悪しは好みの問題としておいときます。ちなみに、ロック系、アコースティク系、ボカロ系は間違いなく44.1Kの方が好みです。ジャズはホール系は96000の方が好みでした。

私の疑問はここからですよ。

CDからのリッピングなので、96000で音だししているときは間違いなくアップコンバートされているのです。

さてさて、誰がアップコンバートしているのん?

WASAPI ドライバーって、変なデータ変換はしないで直接DACにデータを渡しているんじゃなかったっけ?

foobar2000は出力データは自動選択って、何で判断して自動選択なの?

Windowsのサウンドプロパティーでの規定形式を見て、そのデータ形式にてfoobar2000が出力しているってこと?

そうなると、

Windowsのサウンドプロパティーで96000を指定のときは、アップコンバートをfoobar2000がしているってことでいいのかな?

それともfoobar2000は44.1kのデータのままwasapiドライバーに引渡し、wasapiドライバがDACへ44.1kのデータなんだけど96000で出力希望だってよって渡して、DACチップでアップコンバートしているってことあるのん?

どうなん?誰がアップコンバートしているのさ。

無脳の私にはわかんない。っていうかネットで調べろってことなんだろうな。ちょっとそこまで時間がないや。

という結論へ….

誰が、PCオーディオの理屈に詳しい方、私に指南してくださいませ。

すでに、このパソコンを片付けたので、今はお手軽にPCオーディオの環境はありません。(パソコンびっぱりだしてケーブルつなげはいいんだけど、そういうのをする心のゆとりがちょっとないぐらい今は面倒なのよ)

とりあえずのPCオーでいぉ環境を片付けてから気がついた。

foober2000 だけでなく、なんとかモンキーとか、別の再生ソフトも試したら誰がアップコンバートしていのか推論できたかも?

まあー、そういうのは、またそのうちに….

って、次にこのノートパソコンをひっぱりだすのはいつのことなんだか(笑)

コメント

Unknown

いつもお世話になっています。

USBケーブル間はデジタルデータ転送なので、その間で変わるので有れば、電源の質とUSBケーブルでもらうノイズだと思います。

一番関係あるのは、USB側に供給する電源の質だと思います。ACアダプタの質って事です。

電圧もそうですが、きちんとした正弦波を出しているのかなどなどじゃ無いでしょうか?

Unknown

batasyan いつもコメントありがとうございます。

USB:ケーブルの件、私もデジタル転送なので信号に変化がないはず派です。

ただし、エラー訂正が入って元の信号に復元、エラー訂正で復元できないときはデータ再要求にてデータ復元にて、送信受信間にてデータが合致するってのが根本にあってという理屈でいます。

USB規格内でエラー訂正を含めた処理スピードが簡潔していれば、USBケーブルとしての規格はクリアーってくとですよね。

尚、外部からのノイズにてデジタル伝送が完結しないときは、その環境においてという条件月にてUSBケーブルとしての機能破綻していると考えます。

まあー、USBケーブルはデジタル伝送ができていればOKのはず。USB機器はデジタル伝送での信号は間違いなくおこなわれているはず。そうでないとUSB機器として機能せずOSからはエラー機器となるはず。

USBケーブルは短いほうが害゛不ノイズの影響を受けにくく、エラー訂正処理が減るはずなので、短いやつにしたい。

細いUSB:ケーブルは概ね内部船も貧弱傾向なので、なるだけ太いやつに交換したい。ってこれは私のたんにる経験則です。

あとは、昨今のコストカットされたケーブルより、USB1.1時代の古いケーブルが、コネクタ部分の接触端子金属部分の肉が分厚くて接点接触がしっかりしている傾向があるらしく、データ転送ではなく電源転送で有利みたいです。

そんなのがあいまって、USBケーブルによって音が変わるという、デジタルの世界ではなく、アナログの電源部分にてなにやらあるものと思ってます。

PCオーディオで私が問題視しているのは、デジタル部分ではなくアナログ部分です。それも電源部分。

そもそもUSBケーブル経由で、オーディオ機器の電源をなんとかしよういうDACの設計が云々ってのもあるかと思いますが、それはおいといて….

USB2.0の規格にて1個のデバイスに割り当ての消費電流量ってのがあるんです。その電流量をOSがちゃんと管理していて電気が足りないときはOSに警告が出るのも知ってます。OSってしっかり仕事しています。

その範疇において、USB-DACは音が出るのですが、いやーこれがねー、電流量が大きいと出てくる音が違うのよ。

ACアダプタのスイッチング電源波形が綺麗なのかいいのはもちろんですが、その電源からUSBDACはコンデンサで整流していて、その波形整形に間に合う電流量を与えたほうがいいみたいです。

なので、5V電圧で提供電流の大きい電源が欲しいとなってます。

昔のパソコンのAT電源(ATXじゃないですよ)が電源スイッチがついているのでお手軽です。そいつから5Vの電源をもらって放り込んだら電流量を増えして可動できます。それで音がしっかりするのか確認してみたいなーと思いつつも、ACアダプタ先端のあのコネクタが手元にないのよね。そういう部材があれば実験楽しめるんですけど…

部材発掘でジャンクを漁ればなにかはあると思うけど、ちょっとそっちに時間を割けないので…

スバル弄りよりPCオーディオをどうこうは後回しで、こんな中途半端放置プレーになっております。

尚、正弦派が云々ってのはもっと先の本当にオーディオ内部電源での次元だと思います。

もちろんACアダプタからの正弦波(スイッチチング電源なので制限波は出ない四角パルスの終端ノイズが反射ノイズがどうかという次元になるかと…)が綺麗にこしたことはないのですが….

それよりは、USB-DACの整流回路になるだけ5Vの電流量を増やしてコンデンサへの電圧供給を潤沢にしたほうがいいのだろうと、今はその次元でいます。

まあーそのー。

私はハード設計者技術はほぼ皆無なので的外れ過ぎることをしている可能性も大きいです。

またアドバイスをお願いします。

Unknown

先のコメントに追記….

ACアダプタから出力される電源の波形について…

なんかおかしいこと書いたような….

私の知識が馬鹿者なのを露呈しているかと思います。

よくわからんなりに…

今回のUSBへの供給は、ACアダプタにて、AC100VからDC5Vを取り出していると思います。

交流から直流への変換ですよね。

そうなると、出力される波形は12V電圧ライン直進が期待ですよね。交流のような正弦波ではなく….

でもスイッチング電源だと、まっすくではなく、交流の反転側を削って半円飛んで半円とか、半円連続とかで波形になるんじゃなかったっけ?

それを整流して波形をまっすぐにすると電圧波形を維持すると電流が減る傾向へとかなんとかだったような、違ったっけ?

そんなのをACアダプタもだけどUSB-DACの基盤内でも行っているので、最初に投入する電源は波形が汚くても電流が大きく提供できるほうが有利だったとかじゃなかったっけ?

もちろん最初の投入電流の波形が5Vで揺れすにまっすぐなのがいいのは違いないんですけど…

まあー、ひんな事件の間違っているかも知れない知識なので、どうなんでしょ?結局のところわかんないんです。

わからんやつがすることは、わからんやつなりの知識で仮定して、手のかからない範疇、金のかからない範疇で高官してみて試してみるってことです。

ここが知識のある人から見たら「バカなことしているなー」って指摘されるところなんすよね。

でも知識ないばか者は、この程度のあえぎしかできないのよねー。

はあーっ。大学行きたかったなー。金無し家庭だったからなー。ってりは言い訳にならないね。

またまた追記だ

なんか呆けているなー。

さっきのコメントで訂正です。

ACアダプタからの出力が12電圧ラインではなく、5V電圧ラインが直線が期待ですね。

すんません。ブログネタに車弄りの方が多いのでつい12Vって書いてました。