スバル君のボティ―鈑金は、素人の私ができる作業として「鈑金ハンダ」でなんとかしようと考えている。

そもそも、私のようなド素人が電気溶接を上手くできるとは思っていないのだ。

(それでもミグ溶接というのには興味あるのだけど、貧乏我が家がそんな道具を導入できるはずもない)

インターネットで調べてみると、鈑金ハンダでレストアをされている方が多数おられる。

やればなんとかなるものと考えている。

まずは、鈑金ハンダがどういった感じなのか試してみたかったので、今日のスバル弄りは、鈑金ハンダの実験をすることにした。

なにごとも、勉強あるのみ、日々精進ってことです。

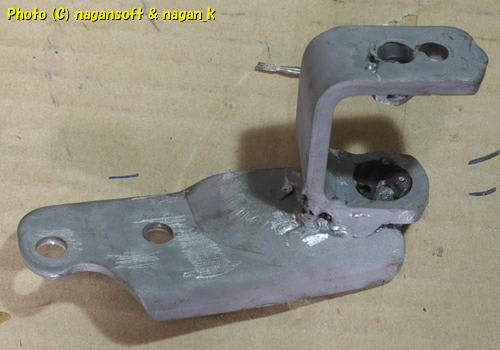

実験体は、ここ数日サンドブラストのテスト材料として用いられている、R-2君のオルタネーターステーです。

このオルタステーが電気溶接ででっちあげられているのだけど、溶接部の仕上げが気に入らないのだ。

私がまだ社会人デビューした当時にしてもらった作業なので、仕上げがどうこういえるわけもなく、オルタネーターの取付けができただけで喜んでいたものです。(20年以上前の昭和の話ね)

20年以上経った今では、溶接個所のサビや油汚れの堆積といったすごい状態になってました。

それがサンドブラストですっきりした次第です。

では、今回の実験素材の写真です。サンドブラストしたので鉛色梨地になっている。

そして、とても気にしている溶接仕上げの部分

さて、この溶接仕上げで陥没している部分を鈑金ハンダで成形してみます。

どのぐらいコテで炙ったらいいのか?

フラックスが必要なのか?

ペーストが必要なのか?

等々、金属同士接続の鈑金ではなく穴埋めの鈑金ですが、ハンダがどのように伸びるかのテストにはなるだろうと、お勉強です。

ともかく、鈑金用とうたっているハンダ鏝の力に驚きです。本当にこんなに熱く炙ってくれるなんて….

なんだかんだとテストしてみたところ、酸化して黒くなっている鉄は徹底的にリューターで磨き、磨きが悪いところはフラックスで少し焼いて、そしてまず薄くハンダメッキ状態に仕上げる。

ハンダメッキができて一度冷ましてから、その上から追いハンダをするようにして大量のハンダを流し込むというのが、私の手法ではベストのように感じました。

ともかく広い面積をハンダメッキ状態にするテクニックを磨けということか?

そして、盛り上げたハンダの研磨除去です。意外にハンダが硬いのを実感しました。

鉄鋼ヤスリ、リューター、紙やすりと、しこしこと研磨してある程度面を出してみます。

鉄鋼ヤスリでガシガシ擦ってもハンダが剥がれないので、鈑金ハンダでも十分食いつく力はあると判断しました。

そして、できあがったのが次のものです。紙やすりが当たっているのでテカテカに光ってます。

気にしていた溶接仕上げの陥没部分はこんな感じになりました。

初めての鈑金ハンダの実験で、これだけ埋めれたら上出来だと思いません?

実際の車体ボティ―なら、この上にパテをしごいたら綺麗になるかと思いません?

で、このステーについては、次の工程を踏む予定です。

「サンポールメッキで自家製亜鉛めっき」をして、その上から「エボ ローバル」による常温亜鉛めっき塗料を塗って、そして最後に綺麗な色で上塗り

まぁー、あれだけ錆びていた箇所なので、また同じように錆びるところだと思います。

なるだけ錆びないようにお金のかからない範疇での私の対策です。

問題は、亜鉛めっきが腐食で膨らんだりするはずなので、その上に塗装ってどうなん?

まぁー、時間がたって塗装にクラック一杯になったらその時に考えましょ。サビがでないことが優先です。

コメント