2月14日~16日までの内容をまとめて記します。

2月14日

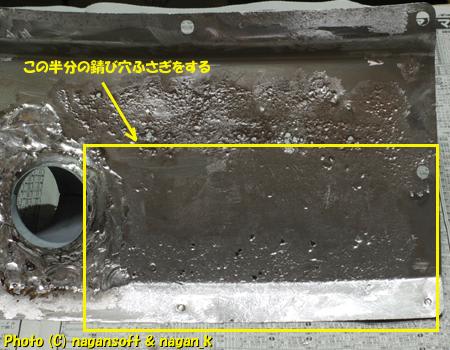

本日の目標は、クーリングダクトの、残りのサビ穴をふさぎます。

まずは平たんな面の半分で、穴の少なそうな方から攻略します。

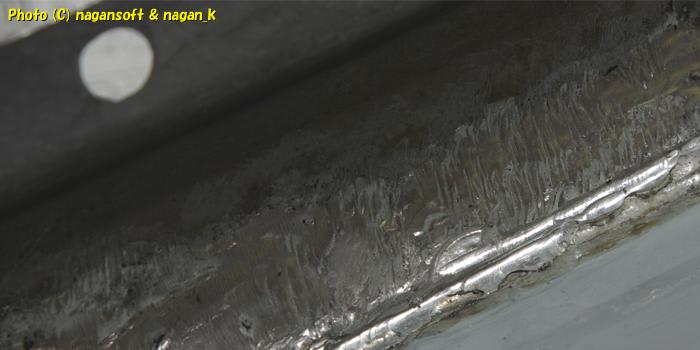

裏面のクレーターはもちろんですが、クレーターの酷いところはこんな感じで表面に貫通しております。

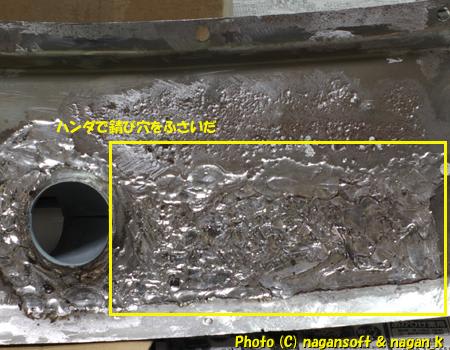

表面に、仮アルミテープを貼りつけて、裏側のクレーターにハンダをモリモリです。

ともかく半分をふさぎました。

次は錆び穴の酷い残り部分です。

クレーター部分は置いといて、貫通している穴はこれだけあります。

同じように、表に仮アルミテープをして、裏からハンダをモリモリです。

ここで、ちょっと失敗に気づきました。

このクーリングダクト君は鉄板が薄いのです。

ついては、ハンダの熱で歪みが発生です。

板を差し込んでバイスプライヤーで強引に挟み込んで、少しでも歪むなーとがんばったのですが、しっかり歪んでしまってます。

ここで必死の私は、しっかり写真を撮影するのを忘れております。もうしわけありません。

そんなこんなでサビ穴をすべて塞ぎ、裏面はハンダの海になりました。

今日は、ここまでの作業予定だったのですが、思いのほか作業がはかどって時間があるので、次の工程へ….

御釜部分の取付け準備です。

まずは御釜をあてて、御釜が接触する部分をテープで型取りしました。

そして、接触する部分を溝掘りです。

つまりハンダの海を、御釜が接触する部分だけ掘り下げました。もちろんリューター君が大活躍です。

けっこう荒い仕事ですが、どうせ最後はハンダを流し込むのでこれでいいのさ。

真ん中のハンダの海部分も、軽くペーパーを当てて均しておきました。

この後、御釜の方の接触する耳部分に薄くハンダメッキしておきました。

これで、御釜を合体する準備完了。次は明日にします。

2月15日

御釜部分を貼りつけます。

昨日に掘り下げたところへ御釜を当てます。

そして、バイスプライヤーで挟んでいきます。このタイミングで土台が熱で歪んだ部分を強引に抑え込むことにします。

そして、御釜の耳部分を上からハンダ鏝でじっくりと押さえます。

御釜の耳裏にハンダメッキを施していたので、ハンダ鏝でしばらく炙るだけでしっかり貼りつきます。

その後に、御釜の耳部分を隠れるようにこってりとハンダ盛りです。

この耳の隙間から、御釜の内部に水が浸入しないように、しっかりとハンダで塞いでいきます。

そうそう、もちろんですが水抜き穴部分は避けてハンダ盛りです。

文章で書くと簡単そうに思えますが、現実はけっこう悪戦苦闘でした。ついては写真がありません。

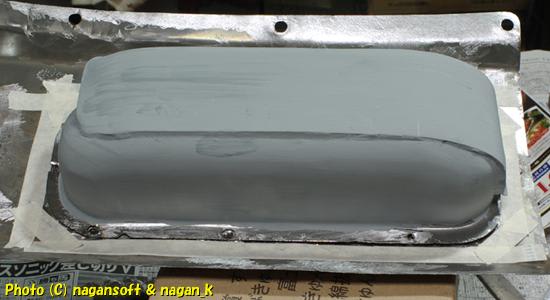

で、ハンダがモリモリと貼りつけられて御釜が固定された状態がコレです。

御釜の耳の上に醜く盛り上がったハンダの贅肉を削ぎにかかります。

リューターで彫刻のようにガリガリとします。新たな成形なので、錆び取り作業より創作意欲が沸くというものです。

で、1時間ほどリューターを握りしめてできあがったのがコレです。

たいして変わっていないみたいに見えるでしょ。

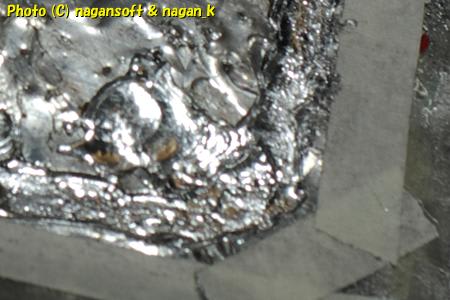

アップすると、こんな感じになってます。

まぁー、このハンダモリモリ成形の苦労というか楽しさというか、この労力を理解してくれる人だけ、ニマニマと私がリューターを握りしめてがんばっている図を想像してください。

これで、表面の仮アルミテープを剥がせます。

アルミテープを剥がして、錆び穴からちょっと盛り上がって飛び出したハンダを成形しました。

さて、難関その2のエアクリーナーダクト部分付け根の表面は、こんな感じになりました。

あれだけ錆び穴がザクザクと開いていたのに、よくぞ塞がったと思いませんか?

全体のサビはこんな感じで塞がりました。

あとは、サビ防止塗料ぬりぬりですけど、エボローバルを塗るのは明日にします。

それよりも、次の課題の「ファンカバー」に手を付けていきます。

「ファンカバー」も大変なことになっているので、塗装剥がし塗り塗りして、丸裸にしました。

そして、主だった錆びをグリグリです。

で、外が暗くなったので終了。写真撮ったのだけど、暗くてよくわからんピンボケになったので、写真は無しね。

2月16日

錆止め塗料塗りです。

御釜の水抜き穴から、エボローバルをたっぷり流し込みます。

そして、ゆっくりと傾けます。根気よくこれを1時間ぐらいしました。

水抜き穴は2か所あるのですが、反対からエボローバルが出てくるので、テープでふさぎつつ、あっちに傾け、こっちに傾けです。

これで、御釜内部にもエボローバルが塗られているだろうということにします。

あとは刷毛であちこちを塗り塗りです。

もちろんですが、ド素人の私が刷毛をあてているので、刷毛目がばっちりです。

でも、そんなの気にしない…..。

本当はかなり気にしていたりするんだけど、下手くそなんだから仕方ない。

これで、クーリングダクトの穴ふさぎは完了です。

このままエボローバル乾燥のために1週間後ほど熟成じゃなかった乾燥させます。

つまり1週間後に上塗りすることにします。

さて、今日は風はあるけど天気もいいので、前からテストしたかった塗装をしてみます。

というのは、「エボローバルの上にプラサフがのるか?」です。

メーカーホームページでは、エボローバルの上に上塗りできるとなっています。

しかし、塗装面を亜鉛板と想定して塗料を選定しろとあるのです。

もちろんというか、自動車用塗料のプラサフがどうのこうのということは一切触れていません。

ようするに、自己責任で楽しめということだと解釈した次第です。

さて、エボローバルですが、私が塗り塗りして気付いたのだけど、乾く前にはラッカー系の薄め液に反応するのです。

単なるペイント薄め液では反応しないが、ラッカーなら反応するということ。

尚、乾いてしまうと、ラッカーでは反応しないみたいです。

乾いたものはシンナーに反応、さらにエンジンコンディショナーにも反応したので、トルエン系にはダメということかも知れません。

で、車系のスプレー塗料ってラッカー系でしょ。ならば使えそうと考えていたのです。

それの実験ですね。

2月7日に、エボローバル仕上げまでした、「ファンカバー下ブラケット」が検体です。

単なる塗装なので特に写真はありません。まぁー、写真を撮るような失敗はなかったということです。

まずは、刷毛目一杯で乾燥したエボローバルを、軽く1000番のサンドペーパーで磨きました。

そして、プラサフを恐る恐るシューって吹き付けました。

特に変な反応もなく、金属に乗せるような感じです。

まずは、軽くパラっとプラサフを乗せて10分の様子見です。

特に不具合なさそうです。ではと、しっかり吹いてみました。

なんの不具合も無くOKです。

今度は、ひっくり帰して裏面に、いきなり大量にプラサフを吹きつけてみました。

特に問題無く乾燥しました。

1時間ほど放置してから、ちよっともったいないけど、端っこをヤスリで削ってみました。

すると、「エボローバル」「プラサフ」と、綺麗に層ができてます。

さらに爪を立てて軽くこすったり、親指をギュってやったりしたのですが、プラサフが剥がれる気配がありません。

ということは大丈夫でせう。プラサフさえ乗れば、あとの上塗りはどうにでもなるというものです。

端っこにヤスリを当てたので、その部分を隠すために、再度プラサフを吹いて….

そして上塗りです。またフォークリフトのオレンジ色で仕上げました。

エボローバルを塗った時の刷毛目がありますが、しっかりと染めあがっていると思いません?

ということで、サビが極端に酷かった部分で、表だって目に触れない箇所は、「エボローバル刷毛目の上塗り作戦」でサビ防止していくことにします。

エンジン回りだからなー、ガソリンを被ることも考慮しとかないとねー。

となると、最終的にはウレタンクリアーでコートしないといけないということになるなー。

話変わって、この塗装実験の間に、ファンカバーの錆び取りもしております。

もちろんリューターでグリグリとして進めております。

そして気が付いたら外が暗い。あわてて写真を撮影して後片付けして…

そんな、いい加減な撮影なのでピンボケしました。

ちゅうことで、ファンカバーの写真はまた無しね。

コメント