4連休はどこに行くでもなく、うだうだと過ごしております。

というよりお気軽な形で出歩いている人が多過ぎです。夜のスーパーに半額食品を買いに行ったら「田舎に来たからマスクしなくても大丈夫だよっ」ていうカップルが出現したのには驚きでした。

たとえ田舎でも人が集まるところでは、まだコロナが云々って気を引き締めて行動したいと思うのです。

当地は大阪の地方都市なので、どちらかというと盆正月や連休に都会の方々がプチ遊びにでてくるとこでして、日中は周りの道が渋滞しまくりでした。

携帯電話も4Gなんて電車線路沿いしか飛んでなく、3Gもエリア圏内だがアンテナの許容はきっと少ないのでしょう。

日中は携帯電話の通話がままならない状況になりました。それだけアンテナの取り合いをするぐらい都会の民が来られているってことなんでしょう。

そんなタイミングでスバル弄りをしようものなら、いろんな質問やら雑談攻めにあうのは確実なので、スバルが鎮座しているガレージを開けることもせず、ずーっと引きこもりなんです。

引きこもりしているのに天候がいいっていうのが悔しいんだよね。

さてさて….

引きこもりをしているのをいいことに、日中はずーっとPCオーディオを鳴らすことにしました。

実質、運用してみてなにかトラブルが出ないかとテストです。

酷暑残暑はなくなったといっても、まだまだ暑いのです。秋の便りなんてありませんよ。確かに朝晩はマシにはなってますが….

昼間の室温は、45度超えの酷暑のときと比較したら、40度前後になりました。

やっと体温よりちょっと温度が高い程度になったので、ドロドロ蛙肌から脱却して、しっとり蛙肌になりました。

そんな室温の中で、1時間ほどPCオーディオを動かしていたら…..

音にザラザラとしたノイズが入りだし、ノイズが入って数分したら音が途切れ途切れになりました。ケーブルの接触を疑ったのですがケーブル抜き差し確認問題なしです。

きっとこれなんだろうなー。ってのは….

USB-DACがアッチッチとはいわないが、使い捨てカイロより熱いぐらいにホクホクになってます。

多分、熱暴走かと….

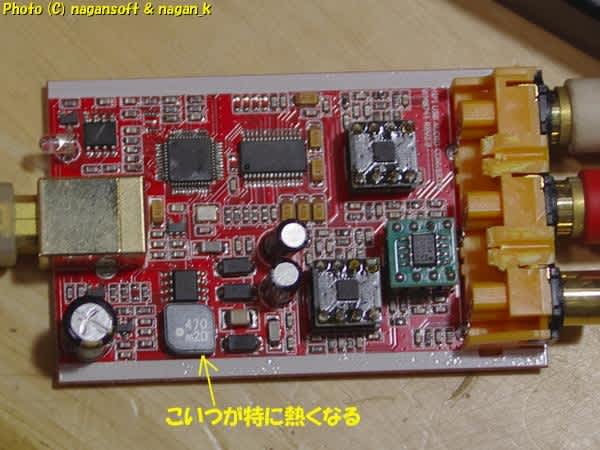

分解して基盤だけで運転してみます。

基盤だけだと日中の40度近い室温でもずーっと安定して可動しています。

熱くなる箇所を素手で触って確認します。

オペアンプ部分は人肌よりちょっと熱い程度です。

一番温度が高いのは、USBコネクタ近所の四角いやつ。

これねー、オペアンプを交換しているからすごい負荷がかかっているのかも?と思って、メーカー出荷時のオペアンプに戻してケースに組み戻して動作確認してみました。

それでも40度ぐらいの室温だと1時間もしたらノイズが混じる音になりました。

はあーっ、メーカー出荷時オペアンプでも40度近い室温だと熱害が出るってことです。

小さいケースに入れられているからねー。というか、そもそも体温より高い室温での連続運転ってメーカーが想定している動作環境から外れている可能性があるよね。

ちなみに夜間になると30度ぐらいまで室温が下がります。それだとケースに入った状態でも4時間連続動作にて安定して動作しております。やっぱり熱暴走の類なんだろうなー。

ということで…..

エアコンのない激貧家庭の熱中症になる室内においては、このDACを常時運用するためには熱対策しなければならないことが確定したみたいです。

このまま基盤剥き出し転がしたままで運用ってわけにはいかないよなー。

どうすっかなー。下手な自作なにがしをせなあかんってことだよなー。

そうそう。もう一つのネタです。

前回のオーディオネタで書いたのですが….

音楽再生ソフトの出力についてです。

「out_ks363」ってやつを採用していたのですが、熱暴走していないであろうという動作状態にて再度いろんなものを検討したところ、「wasapi」でないと…..。という結論にむかいました。

ついては、「wasapi」での出力採用。Windowsのユーザーセッション切り替えで再生が止まる件については都度ブチブチ不平を垂れながら再生やり直しして運用することにしました。

次に、音楽再生ソフトの機能にある、「ReplayGain」機能についてです。

これを使用すると、確かにアルバム毎の録音レベルの違いをそろえてくれます。

CDアルバムを交換する度にアンプのボリュームを操作していた手間から開放されます。

しかしですよ….

私が聴く音楽CDって基本的に録音レベルがかなり大きいものが多いみたいです。

「ReplayGain」を使うと音が小さくなります。その分だけアンプのボリュームをあげればいいのですが…..

「ReplayGain」が元音を弄っていることには違いないのです。対数音量的に絞ってくれているのだろうか?どうなのかなー。

「ReplayGain」無しの音と、「ReplayGain」を通して同じ音圧ぐらいかな?いやそれよりもちょっと大きくしてみようかな?って音量とか、いろいろと比較するのですが….

「ReplayGain」を通すと粒立ちが少し犠牲になるようです。まあねー、音を下げてまた上げてしているんだから….

音楽再生ソフトの音量絞りもだけど、激貧がもっているアンプのプリアンプ部の性能も本当に大丈夫なんかよってのもあるし、つまり味付けがなにかしら乗るってことで….

はあ~っ。気に入らない音になるなり。

まあー、間違いなくオーディオライクな音には違いないのですが、自分の耳がちょっとというもので….

俺ってそんなに耳がいいと思わないんだけどなー。何の違いを感じ取っているのかなー。

でもなー、アルバム毎の音量調整が不要ってのはかなり便利なわけなのよ。

ってことで、「ReplayGain」を通した音で自分が納得できないかと、只今のところ、なんか気に入らない音を聞いて修行中です。

まあー、そのー。

こんなんでええんか?

激貧なのに変なことにこだわり始めているのか?

そんなところに入りました。

コメント