皆様こんにちは、連休だけど激貧はどこに行くこともできずゴソゴソしております。

連休2日目のスバル弄りです。本日は3時間ほどの作業でした。

いきなりですが、本日のメインデイッシュです。

シリンダーヘッドカバーに関する部材です。

左の黒色のやつがシリンダーヘッドカバーで、塗装まで済ましてます。

右が上から…

シリンダーヘッドガスケット、新品です。

スプリングワッシャーと平ワッシャー、新品です。

シリンダーヘッドカバー固定用のボルト、8T強度の張力ボルトです。新品です。

シリンダーヘッドカバー固定のボルトですが、実は悩んだのです。

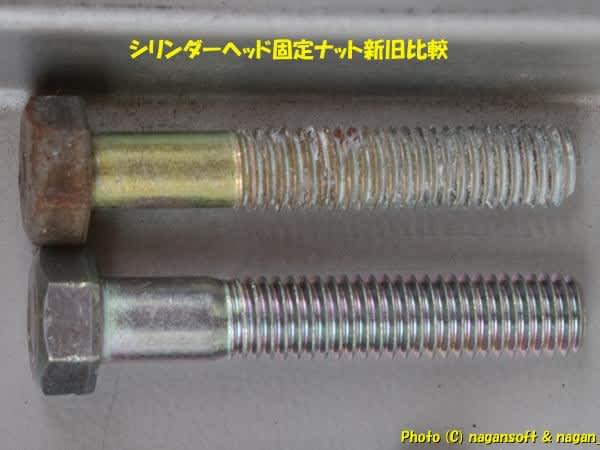

まずは、私の車体から抜き取ったオリジナルのボルトと、交換ように用意した新品ボルトの比較写真です。

ちなみにオリジナルボルトは比較しやすいように一番程度のよいやつを並べてます。酷いやつはもっと錆びてますよ。

ボルト頭なのですが…

左がオリジナルで「S」マーク。

右が用意した新品ボルトで8T相当の「8」マークです。

スバルの純正ボルト「S」というマークが気になるのです。

この「S」って何の意味があるのでしょう。まさかSUBARUの頭文字ってことはないでしょう。

素材を意味しているのか?もしかしてステンレスのSUSの頭文字だったりする?

私の乏しい知識では、ボルトの頭表記は「強度」ないしは「製造メーカー」のマークだったりするのです。

とかなんとかで、いろいろと調べたのだけど、なんのために「S」マークなのかわからないのです。

ついては、こういうことに詳しい方おられましたら、ノータリンの私に教えてください。

で、素材とか強度とかもわからないので代用ボルトをどうするかなのですが…

まさか錆びているボルトをまた採用なんてしたくありません。錆びて固着しているものを無理やり抜いたボルトなんて信用度はどうなんよ。ってことです。

そこで、一応強度の強い8Tを選択して、クロメート系メッキの鉄ボルトを採用しました。

はい、ボルトのウンチクはこのぐらいにして…

使う道具はこんなやつ

まずはボルトの通り具合を確認….

って、アレレレ….

塗装する前にタップ立てたはずなのにボルトの通りが悪いなり。

ピストンシリンダーがアルミだからねー、季節によって体積膨張がうんぬんとかあるのかねー。いやいや塗装噴霧が悪さしているんだよ。

まあー、ボルトの通りが悪いんだから、またタップを立てることにします。って、そこからかよー。

チミチミとタップを立てるのですが、切粉がピストン内に入らないように掃除機でセッセと掃除して進めます。(マスキングしているから大丈夫と思うけど念には念を…)

ここからちょっと忙しいので写真無しになります。

耐熱用のガスケット(モノタロウの排気系シールに使える押し出し性の良い高耐熱シリコンガスケット)を当り面に薄く塗って新品のガスケットをぺたっと貼り付けます。

もちろんシリンダーヘッドにも液体ガスケットを塗って貼り付けるように置いてボルトをトルク2.5Kgで締め上げます。

ボルトを締める順番もありますよ。整備書にあるように順番に締めました。

整備書に書いてあるネジ締め順番ってここに書く必要ある?写真に番号書いていくのが面倒なので省略してますが、もし要望があったらコメントへ…

ふーっ、なんかできたー(笑)

続けて、片方も作業します。

よし、できたー。って、後ろ向いてグビグビと2倍希釈スポドリを飲んでいたら…

ゴトン

振り返ったら

「あーーーーーっ」って本当に大声上げました。

まあー、落ちちゃったものは仕方ない。慌てても一緒なので…

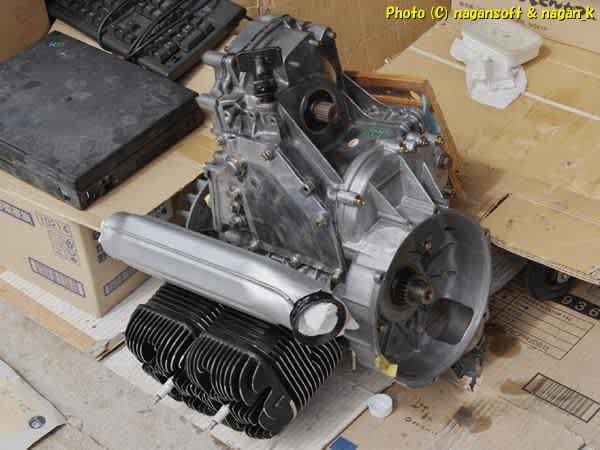

カメラを持ち出してパチリ

作業台にしている台車からエンジンが転げ落ちてました。

確かにシリンダーを付けたら仮分数だったからなー。上下もだけど左右のバランスも悪かったしねー。

重たくなってきたエンジンを抱え上げて台車にポイと戻します。

シリンダーヘッドカバーが両方取り付けできた状態の写真ね。

次は、クランクケース左カバーの取り付けをします。

ここはクランクからガソリン吸気が来るところなので、耐ガソリン液体ガスケット(ハイロマーblue)を用いて組み付けです。

オイルシールを傷めないようにシャフトネジきり部先端はマスキングテープで保護します。

もちろん押し込んでいくベアリング当り部分には2ストオイルを塗っておきます。オイルシールのリップ部分も2ストオイルで撫でておきました。

カバーを差し込んでいくのですが、ベアリングの嵌め合いが窮屈なんですよ。ボルトを差し込んで対角に締めながらゆっくりと嵌めて行きました。

4本のボルトはトルク2.3Kgで締めて固定です。

冷却FANを仮設置してシャフトがスムーズに回転するのを確認。

ここでパチリと撮影です。

空の雲行きが怪しくなってきてます。

次は冷却FANカバー(カタツムリ)を取り付けするつもりなのですが….

カタツムリを倉庫の置くから発掘していたりしたら雨が降ったりするのかも?

そうなると、雨が降ってきても中断できる作業をすることにします。

冷却FANが白錆汚いままです。

アルミ素材が白錆しているのですが、このファンをアルミ肌が出るまで磨くのはしないつもりです。

というのは高速で回転する部品なんです。部品の自重バランスなんてのがあるのでは?

サンドブラストといった便利な掃除道具があれば薄く均等に研磨掃除できるのかも知れませんが、激貧の私は道具がありませんので、ワイヤーブラシとサンドペーパーで研磨するこになります。

バカの私のすることなので研磨し過ぎとかして自重バランスを崩してしまうかも?そんな危険は冒したくないなー。

それにカタツムリの中に入って外から見えなくなるところだしね。

という理由で磨き掃除はしないで使うことになります。

でもねー、センターの金具部分がねー。

鉄部材のところが赤錆さん巣食ってます。浮き錆もでて膨らみはじめてますよ。

反対面も微妙な錆がでてます。

鉄部分の赤錆はなんとかしなければなりません。鉄の錆はどうにかして対策必須です。

といっても、こんな高速回転部品をリューターで削り倒すのはどうかと思いますので…

耐水サンドペーパーで面出し錆取りします。

20分ぐらいシコシコ愛撫してこの状態になりました。ふーっ、かなり酷い錆だったぜー。

これ以上追求すると虫食い段差になります。段差を無くそうとすると、それは旋盤で一皮削るレベルの話になります。

ここは錆取り追求より、平らな面をほどとぼに出すことを優先することにしました。

この状態で、錆転換剤を塗ることにします。

赤錆を転換して黒錆にしたところで錆は錆で根本対策ではないのですが、やらないよりはマシということです。

錆転換剤を塗り終えたところで、空が今にも泣き出しそうな状態です。

ここがキリのいいタイミングと判断しました。

はい、本日最後のエンジンの状態ですよ。

後片付けして帰宅です。

10分ほどしたら雨が降り出しました。

よいタイミングで切り上げたってことですね。

次回は、冷却FANカバー(カタツムリ)と、シュラウド(シリンダーヘッド回りのカバー)を取り付けの予定です。

コメント