世間ではPCオーディオというのが流行っているらしい。

私は、今持っているオーディオである程度満足しているので、オーディオ熱が少し冷めている状態です。

音楽聴くときもCDプレーヤーにCDをポイと入れるだけだし、特にどうこうと不便を感じていなかったりする。

それでも、友人から、いろいろとPCオーディオの話が出るのよねー。

ちょっと前までは、ipodユーザーがヘッドホンで聴くよりどうたらこうたらとか、ボーカロイドの高音カラフル音楽マニアからクリアー感がどうたらこうたらという偏った情報が多かったのよね。

(ボカロに偏見を持っているわけではないですよ。私も初音ミクのCDは所有してます。単に私の周りでボカロを云々という方がオタクすきで一方的な方ばかりですので…)

それが、まじめなオーディオ嗜好をしている人から、PCからUSB-DACを経由してマランツのDACで云々。とか、PCからミキサーインターフェースを経由してパワーアンプへダイレクトして、どうたらこうたら。

と、音の嗜好性をはっきりという方からの情報が入りだした。

MAC系のものでいうと、実は「AirMac Express」ってものなら持ってます。

仕事でネットワークプリントサーバの必要性に迫られたときに、たまたま近所のリサイクル屋で、ジャンク品として売られていたのをゲットしてます。

世間ではオーディオDAC用途で入手するのがほとんどだろうに、私はネットワークプリンタ目的だったという、ちょっとずれた入手目的でした。

まぁー、せっかくあるんだからと、AirMac ExpressでもiTuneを使って鳴らしてみて、「なんだよーこの軽い音。スピード感あっても音像結ばないやん。」「こんな小さいボディーでなまめかしい音を出す電気容量あると思えんものなー」と駄目をつきつけています。

ともかく、iPodユーザーがAirMac Expressが良い音といい、数人のiPodユーザーに私がつないだAirMac Expressを聴かすと、「すごい。私のよりすごい音がする。」と目が輝くのだから、iPodユーザーとオーディオユーザーでは音の考え方が違うんでしょね。と思っている次第です。

ちなみに、そのiPodユーザーに、私のオーディオ(CDからアンプ)の音を聴かせると、さらに驚いてオーディオってこんなにすごいのという始末だし。

こういうことがあったので、オーディオを趣味している人が、どうこういいだしたら、ちょっと触手を出してみようと思っていたのです。

まあー、私の中では、デジタル音源の基本音はDACの性能で、その音を拡大するプリアンプとパワーアンプの組み合わせと考えているので、DACの音作り部分が味噌と思っています。

だから、DACがしっかりしているCDプレーヤーでいいじゃん。という心もちだったのです。

でもねー、96K音源がどうこうとなってきたのなら、どうなのよー。となりますよね。

だって音源がCDではなくて、CDよりも情報量の多いデータになってきたものねー。

ということで、昨年末ぐらいから、雨天の時等で、スバルいじりができないときに予備調査をしていました。

私は自他ともに認める激貧なのでPCオーディオに軍資金をたくさん投下するゆとりはありません。

でも、96K/24ビットのデジタルデータを再生できるDAC搭載は最低限必須機能と考えました。

さらに、DACのチップメーカー型番はどうでもよく、DACから音を取り出すところの電気容量がしっかりしているものがいいと考えました。(この辺りは私のアナログ脳みそ思考が働いてます)

まあー、軍資金がありませんので、低予算でオーディオ系のものとなると古いものになりますよね。

古いのに96K対応となると、PCに接続できるぞと当時は画期的だっただろう時代の高級品を選択することになります。

そんなのってあんまりないですよ。MAC系のものとか、次は楽器系のものになりますねー。

ローランドとか、ヤマハ辺りの品物を物色します。

ONKYOのWAVIOシリーズは、昔からPC音源の老舗なので興味はありますが、いかんせん人気があって予算が無理なんですよ。

サンドブラスターとかの系列はねー。たとえDACがどうこういっても電気周りがねー。しょぼいコンデンサがついているようなものが色っぽい音を奏でるゆとりがあると思いませんよねー。

現にネットで調べると、サンドブラスター系はコンデンサー交換ネタが山盛りだし、あげくの果てには電源強化とか、そこまでされている。

うーんうーん。ということで、ヤマハのコンポもどきのもの、ONKYOのコンポIntecでUSBサラウンドプロセッサもどきを狙うことにした。

そして、ヤマハのコンポもどきと縁がありました。

ヤマハ DP-U50 ってやつです。

もちろんのようにヤフオクでゲットしてます。まぁー、私が落札してますので、わけあり商品で味噌くそ円です。

ヤマハのホームページによると、マルチメディアサウンドプロセッサーという種類になるものだそうです。

私の安易な思考でまとめると、「USBの口がついたサラウンドプロセッサにプリアンプ機能がついたもの」という感じです。

いまさらサラウンドプロセッサ機能はまったく興味が無いので、サラウンド機能はスルーして使用することになります。

オーディオのプリメインアンプにつなぎますので、実質この機械のプリアンプ機能をどうこうするつもりはありません。ついてはDP-U50君のボリュームは最大で運用します。

さてさて、安く入手できた理由。それは….

出品者様は、PCにつないでヘッドホンで聴いただけというもの。アンプへの出力機能はノーチェックですね。

さらに、ボリューム操作してもチグハグな動作をするということ。つまりボリューム機構に難ありってことですね。

ボリュームについてはジャンクなオーディオにありがちなことなので、なんとかなると判断してました。まずはその対策をしましょう。

ってことで、蓋をあけます。

ゲゲッ、すごい汚いホコリだ。それもタバコ臭い。

って、ことで分解掃除のコースとなりました。

気になる中身は、プチオーディオライクな電源トランスと、2階建て基盤、それに操作パネルの構成。

うんうんオーディオライクなつくりでいいねー。

尚、写真ではいきなり基盤むき出しですが、この基盤の上にシールド鉄板がもう一枚かぶさっています。

基盤の上に、カラフルなオーディオ用途向けと思われるコンデンサがついていて期待度があがります。

基盤1階部分です。

さっぱりしてますが、ELNAのコンデンサとか使用されていて、ますますオーディオ志向になっているのかな?

ヤマハのCDデッキには、ブラックゲート社のコンデンサが使われていたりするのですが、さすがに、この機種にはブラックゲートはありませんでした。

隅っこに目をやると、やっぱりホコリが体積してます。

それより、この細い電源線がいただけませんなー。太いやつに交換したいなー。

とか、いろいろと確認しつつ、バラバラにしちゃいました。

スバルいじりよりずっと簡単です。スバルは触ると壊れるというか形を保っているのが不思議という部品ばかりなので、そんなのと比較したら、家電の分解組み立ては、ものすごく簡単ですねー。

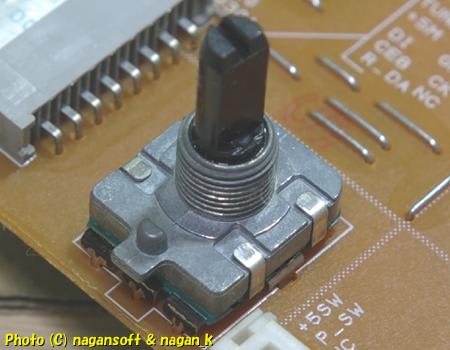

さて、問題のボリュームです。

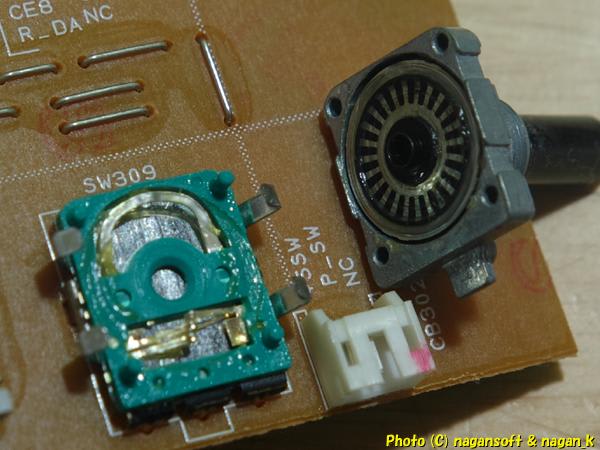

ボリューム分解しました。

接点が異様なグリスまみれなのと、接点の放射線上の部分に炭化したと思われる黒い筋が多数見えます。

まぁー、こいつらがボリューム操作挙動不審の犯人だろうと思います。

それよりも、この異様な量のグリスが気になります。

って、つまみのほうがさらに分解できました。つまみの外側からグリスを吹き込んだ形跡があり、それが内部にうんざり浸透という結果でしょうか?

なぜグリスを大量に隙間から突っ込んだのかは謎ですね。

私が掃除修理に用いるケミカルです。オーディオ趣味の方からしたらお叱りを受けるような、いい加減なものを使用します。だって激貧なんですから、手元にあるものを使いますよ。

パーツクリーナー(スバルいじりで大活躍のやつです)

ウレアグリス(プラ系素材や、電気関係ものにグリスを塗るときに使ってます)

ゲイグ(接点復活剤、制御機器のリレー清掃などで使用してます)

まずはパーツクリーナーでボリューム部を掃除です。

ゲイグで接点部分を磨きます。黒色のスジは綺麗になくなります。

ボリュームのシャフト部分にウレアグリスをちょっとだけ塗ります。

と、するとこうなります。

あとはボリュームを組み立てて、他の部品も丁寧に掃除して組み立てるだけです。

そうそう、基盤の裏側にハンダクラックがないかの簡単な目視確認もしておきます。

結論として、ボリューム部分が駄目だっただけに思えます。

そうそう、内部ケーブルもおまじないで撚っておきました。

内部が綺麗になったでしょ。

さて、動作確認です。

パソコンはなんでもいいでしょ。商売がらパソコンならどうとでもなりますよ。

って、ことで数年前にお仕事で活躍していた、いまさらどうでもいい扱いになっているノートパソコンを持ち出してUSB接続です。

さくっと認識されました。

このタイミングで、DP-U50の出力端子にDC漏れがないかテスターで計測しておきました。特に問題なさそうです。

それではと、DP-U50の出力は、プリメインアンプ(ONKYO A-919)につなぎます。

そして、CDドライブに音楽CDを突っ込んで、iTuneで再生しました。

「パッ」と聴いてオーディオの音ですね。今まで私のしょぼい経験で聴いてきたPCに接続された音源の類とは大きく異なります。

でもねー、なんか雑な音なのよ。ちょっとハイ上がりで音の輪郭がガサガサです。大型ラジカセの音っていうか?

でもねー、オーディオ的な音がするということは、オーディオ的な対策をしてみようか?

って、ことで「根性台」を持ち出しました。

我が家の「根性台」とは御影石のことです。この上で「根性だして本音の音を奏でてみろ」と運転するのです。ちなみに世間ではオーディオボードを用意するのが本当です。

すると、音が2ランクぐらい下に落ち着きました。深い音色になり、立派なオーディオの音です。

でもね、音の存在感がいまいちです。うーん、高音は出ているのだけどガサツに聴こえるのよねー。

もっと雅で色のある音、スピード感があってもいいはず。これは高音域の輪郭がおかしいと思うのよねー。

これもオーディオルールですかねー。スパイク入れてみようか?

スパイクは正解で、高音域の像が結びました。音の粒子感があるような存在感が出てきました。

でもねー、今度は浮遊感というか空気感を感じられない。

低音はそこそこ出てるんだけど、無音になるときの「スッ」という表現がいまいちなのよねー。

低音域なんだよねー。こういうときのオーディオのセオリーは、上に重しを載せる、または、電源を変えてみるだねー。

ってことで、こんなことまでされちゃいました。

上に、4Kgの重し+御影石です(笑)。

でもねー、上に重ししても低音の締りはそんなに変化なし。

うーむ。電源周りかなー。

電源線を太くしたいなー。

いやいや、今はOAタップでノートPCと同じコンセントに差しているから、これをオヤイデのタップのところへ差したら変わるかも?

でも、オヤイデのタップまでケーブルが届かへん。ってことで本日はあきらめです。

結果として、御影石+10円玉+自作いんちきスパイク という足回りで落ち着くことにしました。

ここまではCDの音です。つまり44.1Kですよね。

つぎは96Kの音へ。

PCオーディオへ、やる気のきっかけをくれたものの一つを持ち出します。

PCオーディオという古い雑誌です。

先月にブックオフにて108円でゲットしたものです。

雑誌の文面は、まあー、どうでもいいです。(著者の方、ごめんなさい)

付録についていた96K音源CDに興味があったのです。

さっそく96K音源(wavファイルでした)を再生です。

おおっ、なまめかしい音がするぞー。SACDライクな表現をしよるぞー。

(安物ですが、SACDデッキと、DVD-Aデッキは所有しております)

楽器のゆれがすごいぞー。

って、聴き始めたところで。

嫁さんから

「晩ご飯できたよー。オーディオで遊んどらんで、はよ飯にしよー」

って号令がかかりました。

本日のお遊びはこれで終了です。

いやー、久しぶりに遊べそうな玩具です。

もうちょっと運用方法を考えれば、いい感じの音を奏でそう。

それとも、もしかしたら、オーディオのように3日間ぐらいエージングしたら音が豹変する可能性があるのかしらん。

コメント